はじめに:

ネットワークCDレシーバーRCD-N10でシステムの構築に取り組んできました。RCD-N10が持つさまざまな機能を使えば、いろいろなメディアで楽しめることをご紹介します。前回の記事”スピーカーを継ぎ足ししてサラウンド音にする”までの作業でDENONのRCD-N10 CDレシーバーでサラウンド的な音を出すことができました。今回はシステムでできることをできるだけ多く利用してみます。

システムをまとめるのに目指したこと

以前の記事”ネットワークCDレシーバーRCD-N10を買いました”を書いてからも、いろいろな取り組みを続けてきました。目指したのはテレビやラジオ、ビデオレコーダーやCD・DVDなど各種メディアの映像や音を簡単に楽しめることです。装置の前に行っていちいち操作する回数を減らしてリモコンで操作できるようにします。

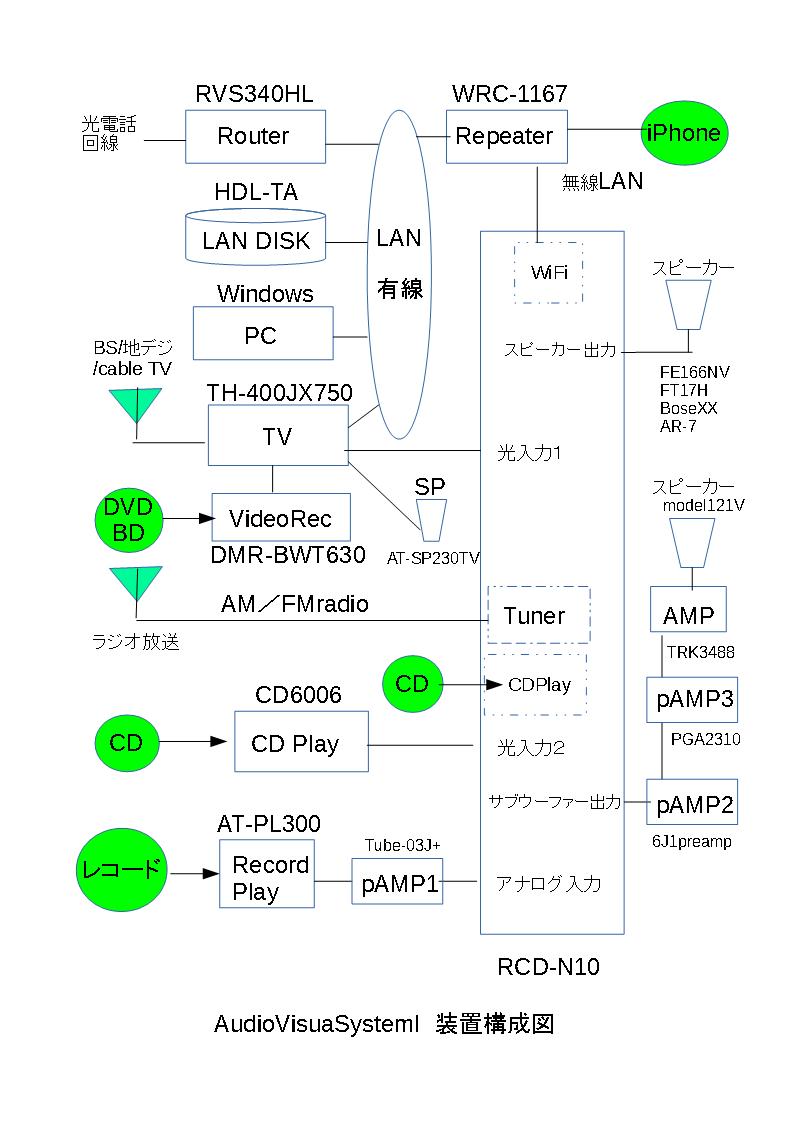

システムの全貌

実際に使用する装置とその接続関係を表す概要図を作ってみました。

コツコツと積み重ねてきたことをいろいろと振り返ってみます。

システム構成要素の様子

各装置を写真で紹介し、システム構築に必要な周辺機器の様子などを紹介します。

RCD-N10ネットワークCDレシーバー

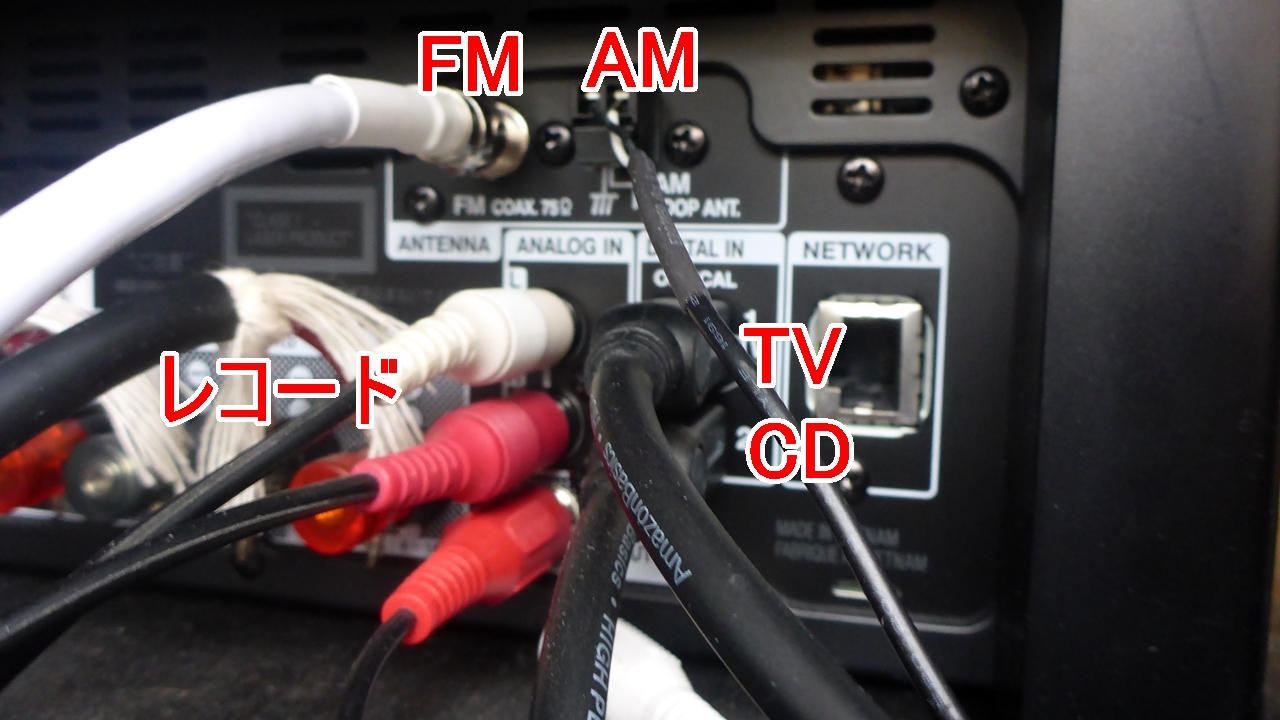

システムの中心となる装置です。いろいろな装置からの信号を入力して選択しスピーカーに出力します。アナログ入力は一つだけですが、ふたつのデジタル入力(光ファイバーケーブル)を活用しました。

テレビの音声信号をデジタル信号で光ファイバー経由で入力します。写真中央の黒いケーブルです。光入力1(OPTICAL IN 1)につなぎます。

CDプレーヤー

CDプレーヤーにもデジタル信号出力があったので、こちらも光ファイバーケブル経由で入力します。

光ファイバーケーブルをCDレシーバー背面の光入力2(OPTICAL IN 2)につなぎます。テレビ信号をつないだ光入力1(OPTICAL IN 1)の下です。

CDプレーヤーの買い替え

CDプレーヤーが音飛びして困るに対処

ラジオ放送

FMアンテナで受信した信号を入力してFMラジオ放送を聴きます。FM放送をどうしたらよく受信できるかについて調べた”アンテナ2つだとFMラジオはもっと聴けるか”の記事や、2つのFMアンテナを離して配置して良好にラジオ放送が受信できるようになる敬意を記した”2つのFMアンテナでラジオがよく聴こえます”の記事もご覧ください。

AMラジオのアンテナはこちらです。電波が強いようで室内でも各局が聴けます。

写真の上に見える左側の白ケーブルがFM信号入力で、その右側の入力端子にAMラジオアンテナをつなぎます。

レコードプレーヤー

オーディオテクニカのレコードプレーヤーAT-PL300のようすです。

コンパクトで使いやすいので、このレコードプレーヤーは2世代に渡って使ってます。

レコードプレーヤーの音声出力信号はレベルが小さいのでプリアンプを介して接続します。

下の写真は、レコードプレーヤーからの信号を増幅するための真空管式プリアンプでTube-03J+。真空管を換装したりしてますが特に変わらないようです。

真空管アンプは電源を入れてヒーターが明るく輝くのを見ているだけでも楽しい気分になります。

2台の真空管プリアンプの裏側の様子です。写真では左側の装置がレコードプレーヤーと接続してます。レコードプレーヤーからのRCAケーブルを入力端子に、出力端子からRCAケーブルでCDレシーバーのアナログ入力端子につなぎます。

アナログ入力(ANALOG IN)にレコードプレーヤーからのRCAケーブルをつなぎます

レコードを再生してみるとCDより音の広がりと言うか深みは感じられます。でもまだ音がこもっているようで、満足していません。どんな音がレコード再生の理想なのかはよくわからないし、レコードプレーヤー高級機に変えるか?でも置き場所もないし…。、将来の改善課題として残しておきます。

レコードプレーヤーのゴムベルトとレコード針の交換

レコードプレーヤーはレコード針とターンテーブルを回すためのゴムベルトをときぞき交換してあげたほうがよいです。交換した様子の記事をリンクしておきます。

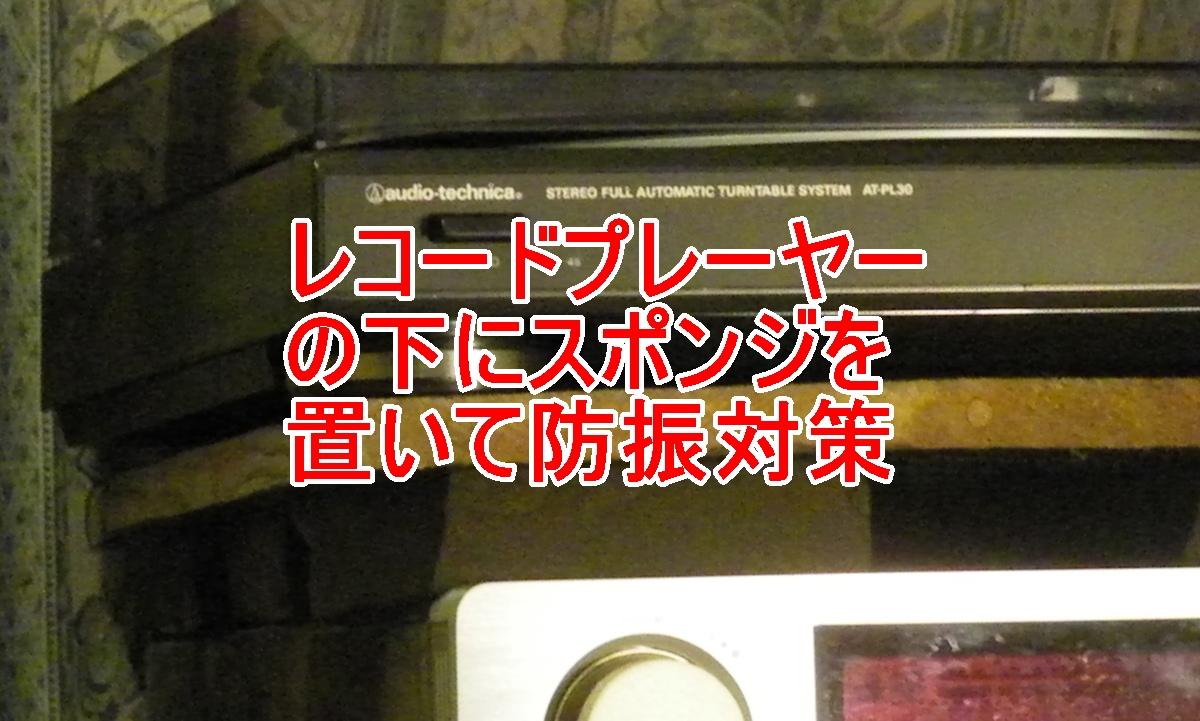

レコードプレーヤーの防振対策

レコードプレーヤーは水平で安定した場所に設置することが大変重要です。そして振動にもとても弱く音に影響もします。

スピーカーシステム

メインスピーカー

FE166NVをバックロードホーンの箱に入れてます。

メインスピーカーのメンテナンス

このバックロードホーンの入れ物にはずいぶんと愛着を感じてます。取り付けるスピーカーを交換しながら使い続けてます。その記事にリンクしておきます。

ツイーター

FOSTEX FT17Hを使用。

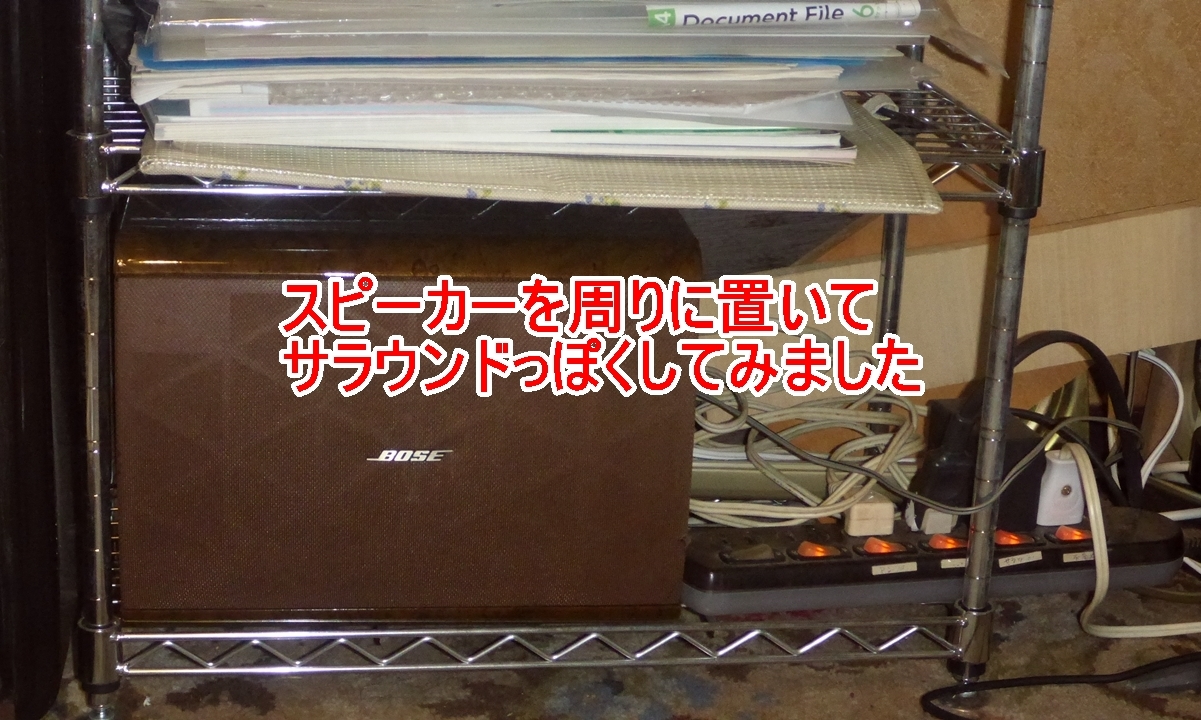

サイドスピーカー

BOSEのサラウンドシステムのメインスピーカーを使います。

バックスピーカー

AR-7 スピーカーを手作りの箱に入れて使います。

左側の自作リアスピーカーのようす。

サブウーファー関連

使わなくなった装置の再利用になってますが、豪華ラインナップです。

NW CDレシーバーのサブウーファー用出力をRCAケーブルで取り出します。

6J1を使ったプリアンプ

CDレシーバーのサブウーファー用出力信号を増幅します。

AIYIMA TUBE-A3 真空管プリアンプの電源オンの様子です。

サブウーファー用信号のRCAケーブルを入力に接続し、出力をRCAケーブルの2分岐ケーブルでリモコン付きのプリアンプの左右の入力端子につなぎます。写真の右側の装置がその配線の様子です。

低音レベルコントロールにPGA2310

白い小さなリモコン付きのプリアンプです。

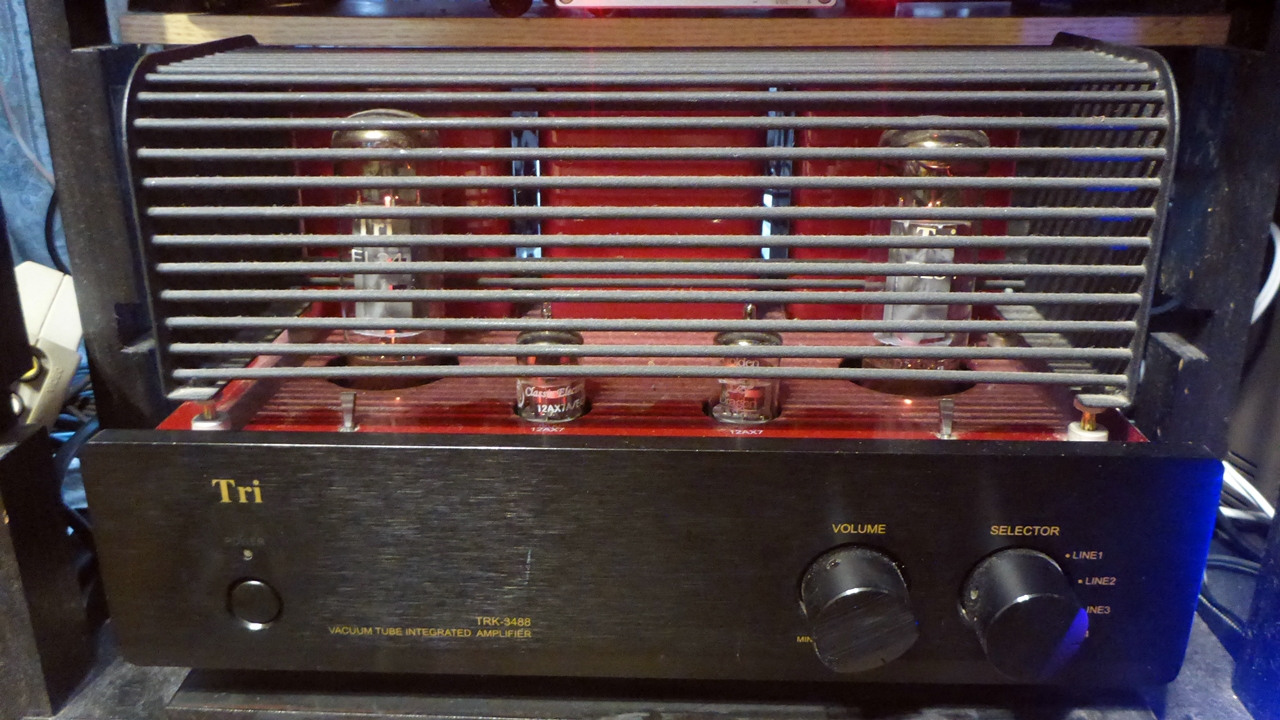

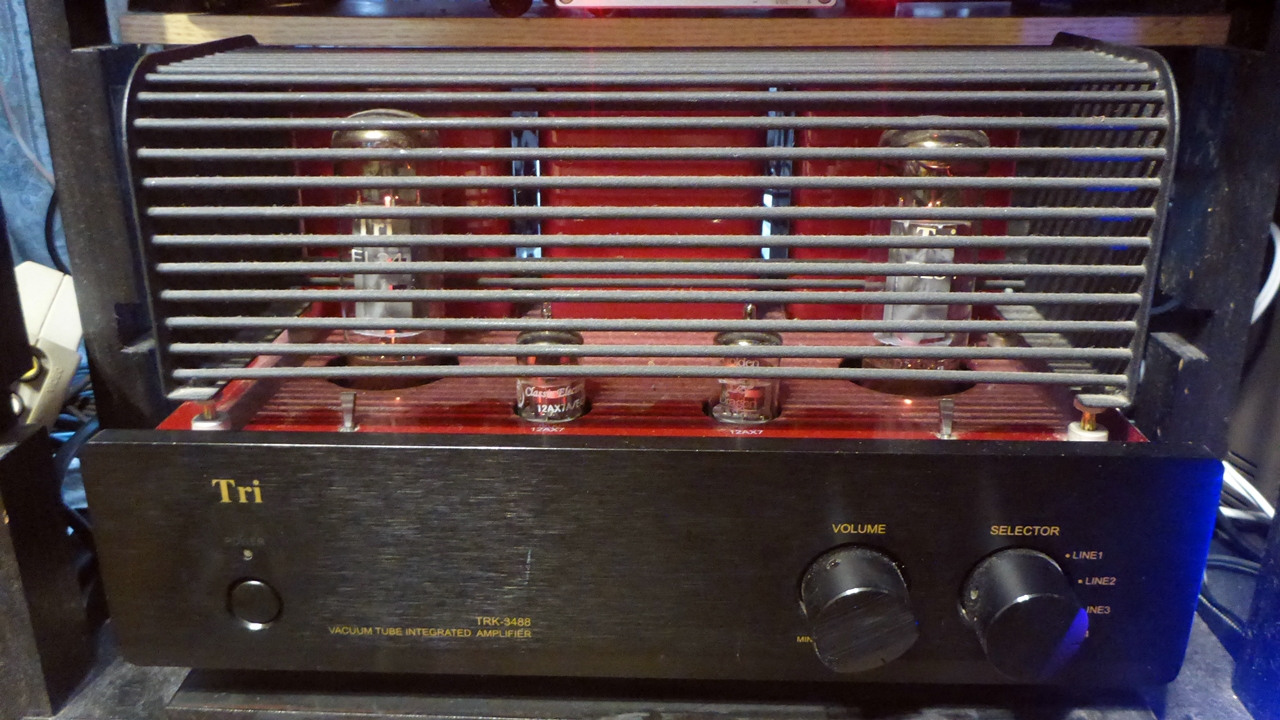

レベルコントロールされた信号をRCAケーブルでメインアンプTRK-3488につなぎます。

サブウーファー用メインアンプ

サブウーファー用のメインアンプに使ったのが真空管アンプのTRK-3488です。ちょっともったいない気もしますが。

TRK-3488背面の信号線とスピーカーケーブルの接続です。

サブウーファーとして使ったスピーカー

BOSEのモデル121Vです。ウーファー用ではありませんが控えめな低音増強には使えました。サイズ的にもコンパクトで助かります。

システムの裏の様子

装置個別に裏側の配線を見てきましたが、全体の様子がこちらです。各装置は部屋のベランダ側に設置していて、裏の配線はベランダに出て屋外から行います。気が向いたときにあれこれといじりたくなる方なので、いまの状態のほうが、いちいち装置を動かさなくても済むので効率的です。スッキリさせるようにはしているんですが、いつの間にかごちゃごちゃです。

AVシステムの背面のケーブル接続の様子を拡大。

電源コンセント

電源コンセント周りです。一時はモンスターケーブルとか使ったりしましたが、過剰品質で意味がないのでやめました。

リモコンでの主な操作

使用するリモコン

主に使用するリモコン3台です。

左から、ビデオレコーダー用、テレビ用、NW CDレシーバー用です。

以下、各リモコン操作を説明します。音量調節などリモコンの基本機能の説明は省略します。

NW CDレシーバー用リモコンの操作

レコード演奏、内部のCDプレーヤーによる演奏、外部のCDプレーヤーによる演奏、テレビやDVDレコーダ音声、ラジオ放送、インターネットラジオ放送、NAS(LAN DISK)にいれてある音楽などを切り替えます。

音楽の音質を好みに変えます。

ラジオ放送では放送局の選択、音楽の演奏では曲の選択を行います。

テレビ用リモコン

地デジ・BS・4K放送の切り替え。

チャンネルの選択

録画や再生など

DVDレコーダーのリモコン

番組の予約録画、再生

テレビでも外付けHDDに録画出来るようにしたので、同時刻の重複番組を録画できなくなることはほぼなくなりました。毎週録画している番組がたくさんあるので、あとで見るのが大変。

サブウーファー用リモコン

サブウーファーを鳴らして低音を補強したい場合は白いリモコンを追加します。

CDプレーヤーのリモコン

CDはNW CDレシーバー本体で聴けますが、若干音がよく感じる別のCDプレーヤーで聴きたいときは、このリモコンを操作します。

これだけのリモコンを手元に並べて使うのが果たして簡単なのか?若干疑問ではあります。複雑かもです。たまにリモコンを間違えたりもします。

とはいえ基本は、最初に示した3つのリモコンが主です。その中でもCDレシーバーのリモコンを使うことがほとんどです。

これだけ多種類のメディアが対象です。ずいぶん使うのが簡単で便利になりました。

ネットワーク関連の装置

FMラジオ受信やサラウンド的に音を楽しむことへの対応作業については別の記事でくわしく書きました。今回のまとめ記事では、24時間動いていながら日頃はあまり日の目を見ない装置の写真も載せておきます。

LAN DISK

Network Attached Storage(NAS)、製品名がLAN DISKです。ネットワーク(LAN)に直接つないでパソコン(PC)やネットワークCDレシーバー(RCD-N10)からアクセスできる、外付けハードディスクの役割を果たします。

LAN DISKとLANとの接続はルーターにLANケーブルで接続します。ルーターとRCD-N10CDレシーバーとの接続も当初はLANケーブルで接続していましたが、無線ルーターの無線LANでWIFI接続して使うようになりました。その経緯については”無線ルーターのモッド設定で通信速度が変わった”の記事をご覧ください。

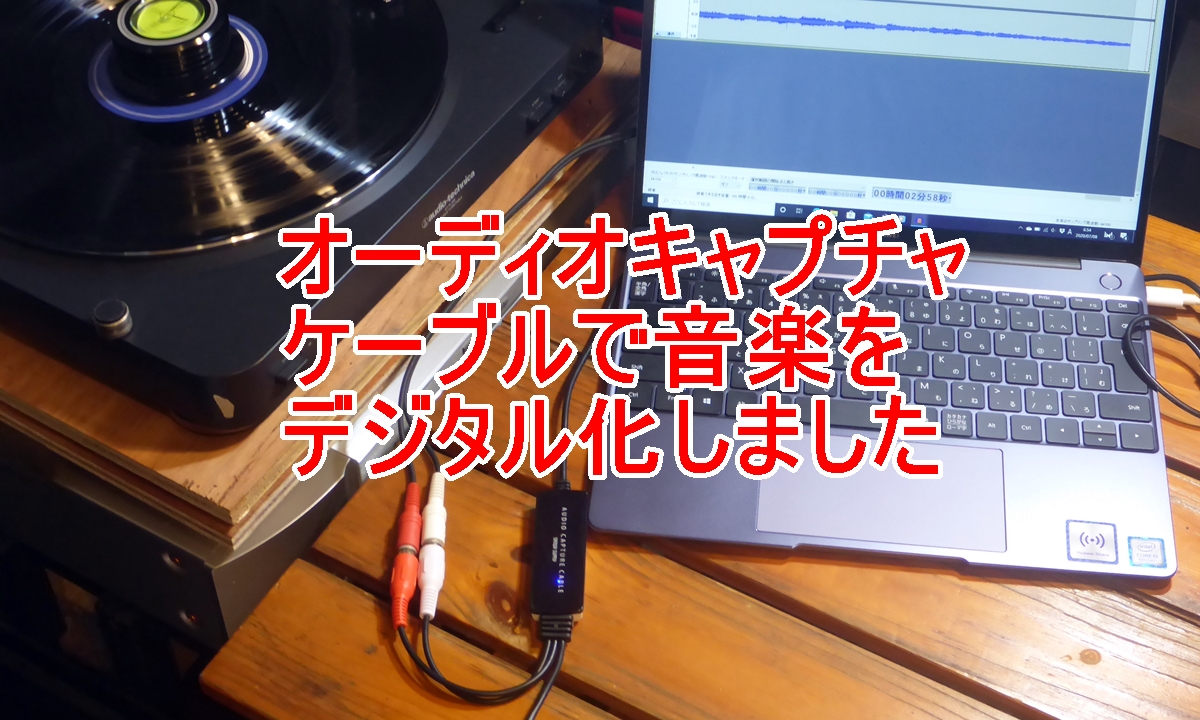

自宅で保管しているレコード、CD、カセットテープの曲をflacやwav形式のデジタルファイルに変換して収容してます。1000点あまりあるかな。とても作業に時間がかかりましたが、NW CDレシーバーのリモコンの操作だけで自由に曲を選べるのはとても便利です。

LAN DISKに音楽を収録する

LAN DISKに音楽を収録するにはデジタルフォーマット形式のファイルである必要があります。CDの場合は割と簡単ですが、アナログのレコードの音楽を収録するのはかなり手間がかかりました。その作業の様子の記事にリンクしておきます。

LAN関連

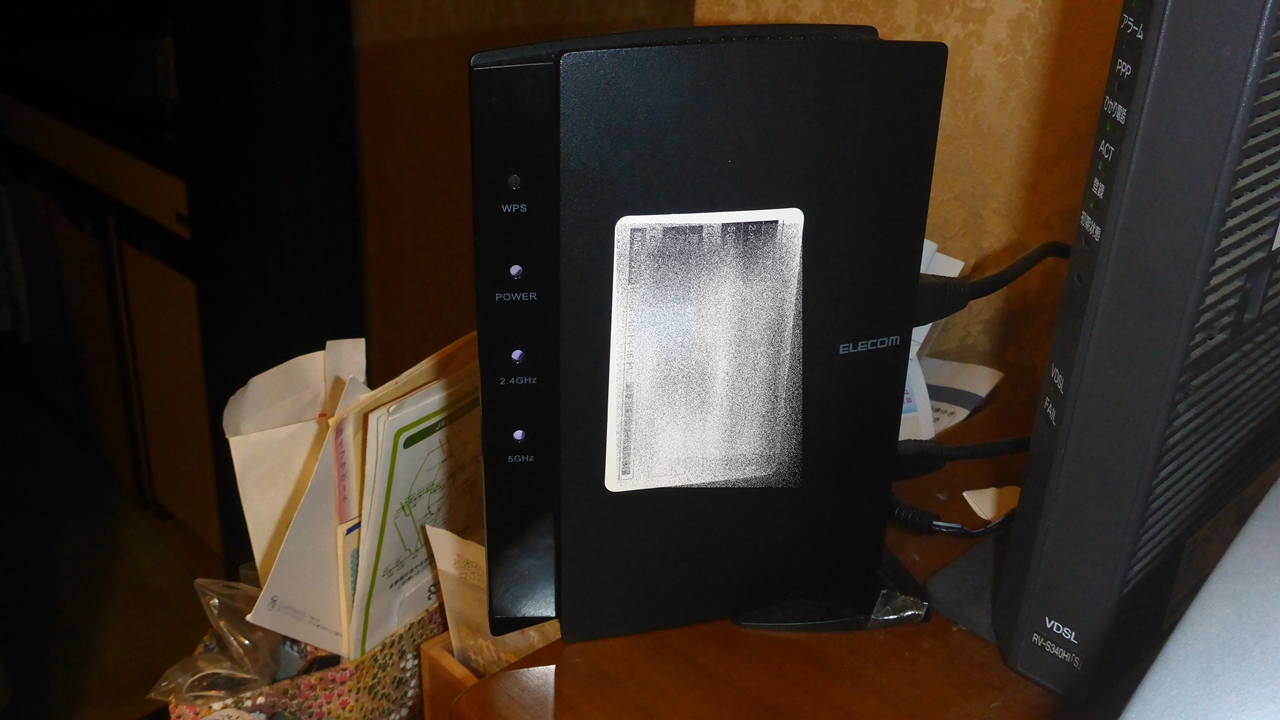

ホームネットワーク(LAN)を構成するための装置2台です。

右が光電話回線ルーター、左が無線ルーターです。

光電話回線ルーターは光電話回線を引き込んで、ひかり電話とインターネットとつながります。

こちらは無線ルーターです。リピーターモードに設定して有線LANと無線LANを同一ネットワーク上に構成します。この理屈が本当に自分で理解できて実践するまでに大分時間をロスしました。私の昔の仕事がインターネット関連だったのに、基本的なことが分かっていなかった事がわかって恥ずかしかった。

無線ルーターの側面

無線ネットワークも併用する主な理由は、スマートフォン(iPhone)のアプリを利用するためでした。AirPlayとかHEOSなどという便利なアプリで、パソコンとNW CDレシーバーがiPhone経由でつながったり、iPhoneでNW CDレシーバーの音声出力をコントロールできたりします。一度は動作確認して素晴らしいなと感動しました。今は使ってないので説明は省略します。無線ネットワークだけはそのまま生きてますけど。ビエラリンクとかなにやらまだ便利そうですが、そこまで使う元気は残っていないかな。というか必要性は感じない。

以上長くなってしまいました。まとめるといいながらまとまりがなくなりました。何をやってきたかを一度振りかえる機会になりました。

電源周りの整理と節電

(この項は2022/07/06に追記しました)

今年2022年は関東地方での梅雨明けが6月27日とずいぶん早く、電力供給逼迫注意報などというのも出され、節電の協力が依頼されました。その対策も兼ねて追記しておきます。

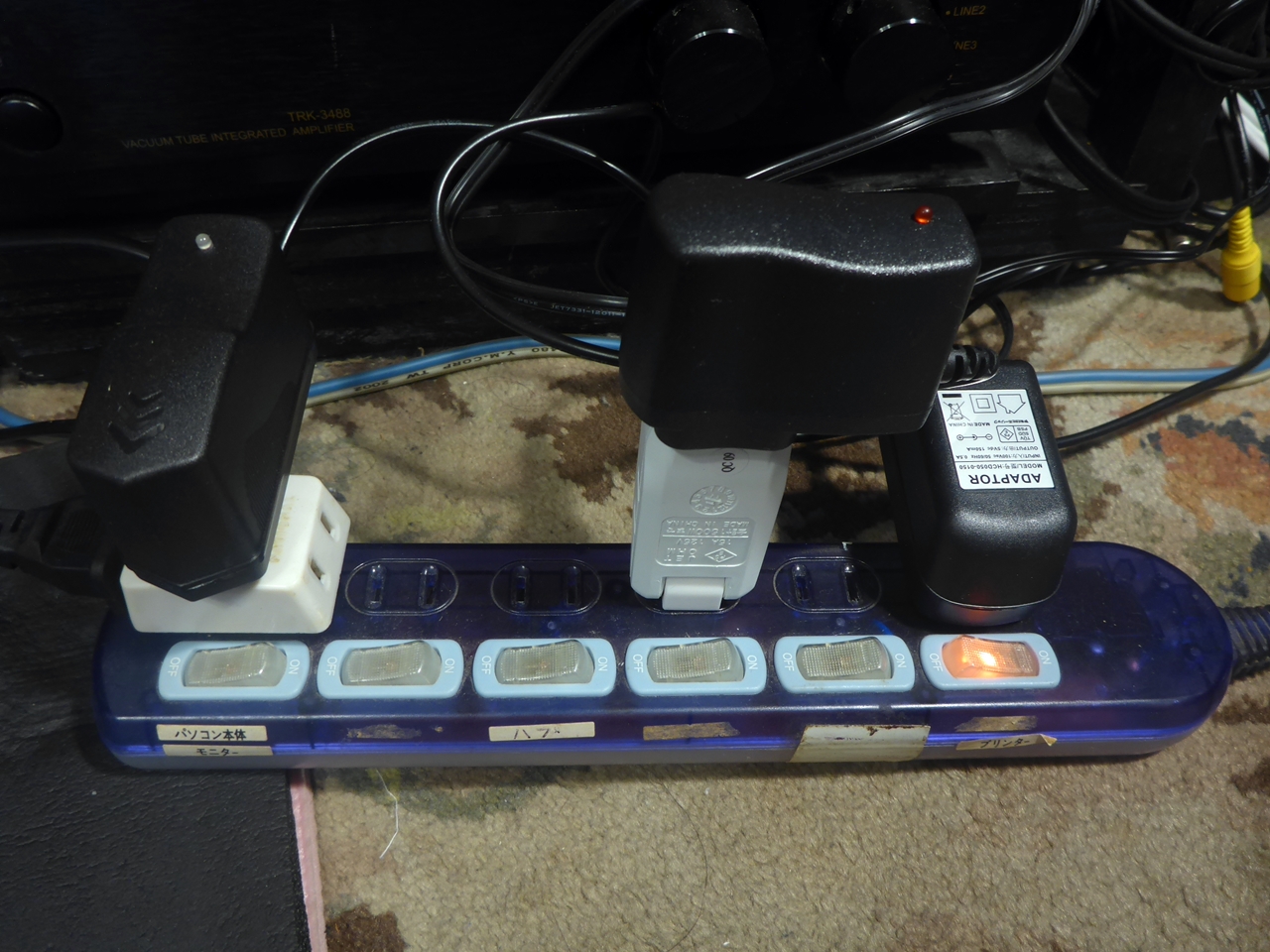

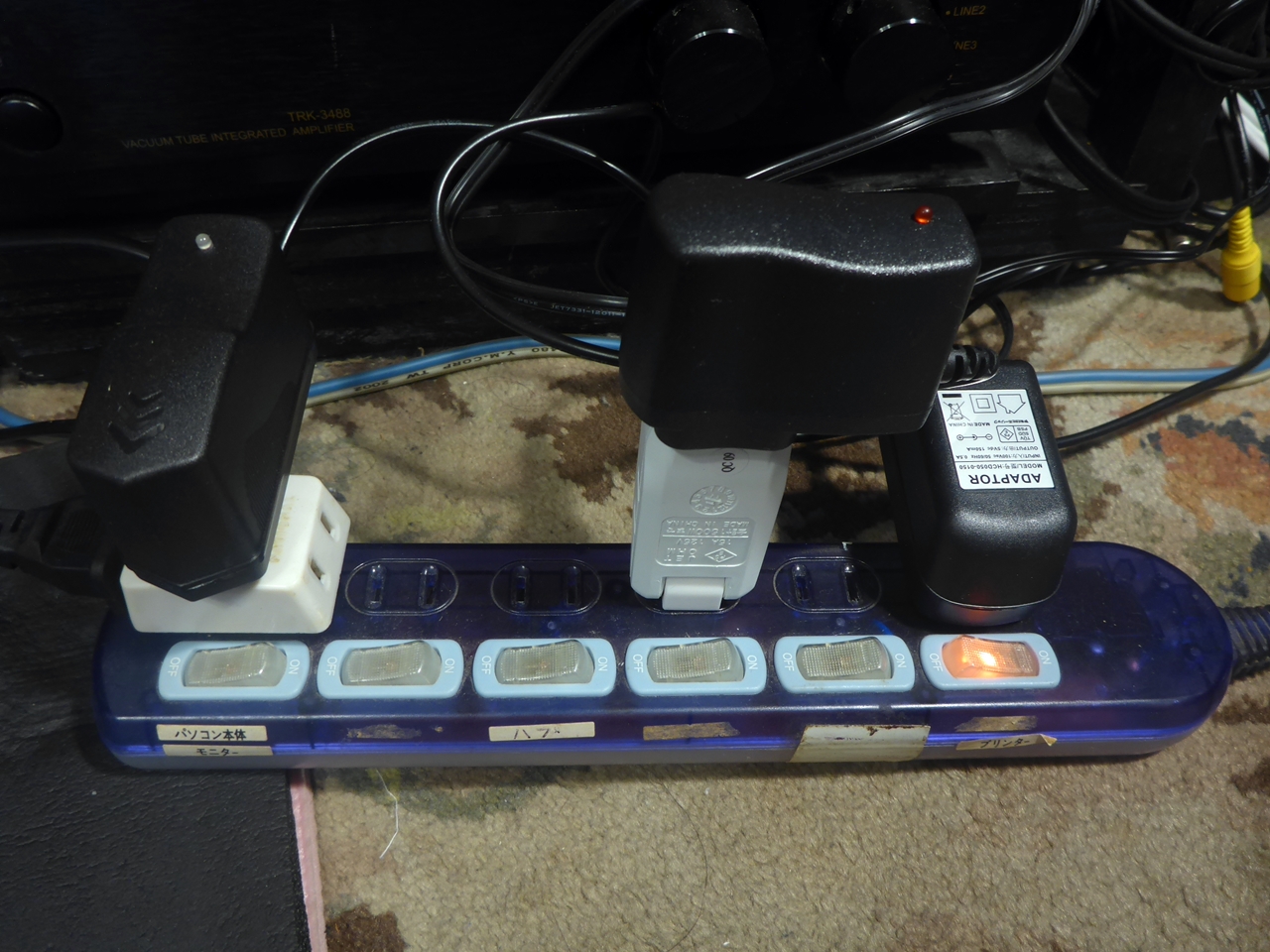

電源周りの整理

メインの装置に加えて周辺装置が増えてしまいました。ACアダプターも増えてLEDの明かりが夜間は眩しいくらいです。当初は雑然と電源タップに電源プラグをさしてましたが、系統別に整理して電源を取り直します。

左から順に、サブウーファー、レコード、FMラジオ系統に分けました。

サブウーファー用電源

”低音レベルコントロールのPGA2310”と”6J1を使ったプリアンプ”に電源を供給します。

レコード用

”真空管式プリアンプのTube-03J+”に電源供給。

さらに死蔵してあった”MMフォノイコライザーアンプ”がもったいないので追加しました。製品名は”Toolmsc MM Phono Preamp PP500”とあります。レコードプレーヤー内蔵のイコライザーアンプをバイパスして使います。とくに音の変化は感じませんけどね。

FMラジオ用

FMラジオ放送受信用に信号ブースターを使ったので、その電源供給用です。

電源タップのFM信号ブースター用の電源オンの様子を拡大。

効果

使わないときは電源を切る。使うときだけ電源を入れる。節電の基本です。無駄なLEDの明かりがなくなってスッキリ。

操作性が良くなりました。装置個別の電源スイッチは入れっぱなしで、必要な系統の電源タップの個別スイッチのオン・オフで操作できます。いちいちどの電源を入れようかと迷うこともなくなりました。便利です。

以上、追記部分でした。

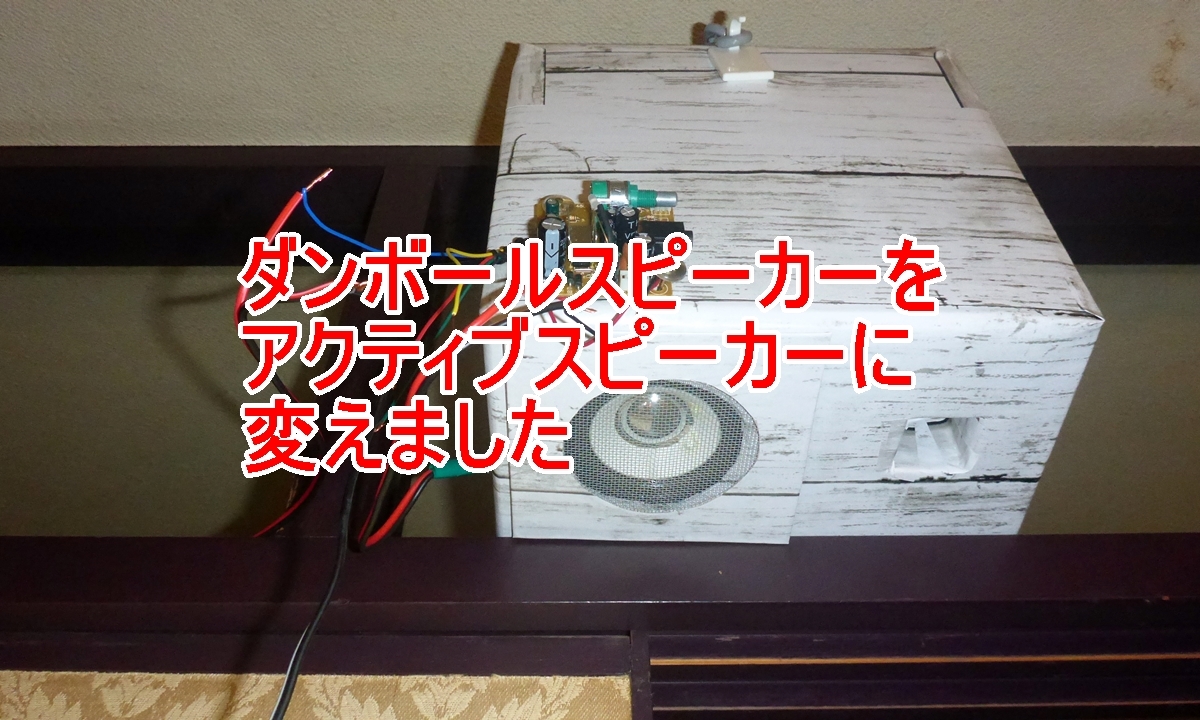

次の記事を紹介

RCD-N10CDレシーバーで擬似サラウンド音を鳴らす試みは一応できましたが、頭上に設置した自作スピーカーの音量が小さい不満が募ってきました。そこでスピーカーの音量を大きくしたり調節できるように改良しました。次は”自作スピーカーをアクティブスピーカーに変える”を御覧ください。

一段階アップして、本格的に7.1chのAVサラウンドレシーバーを中心にしたシステムの構築に進みました。