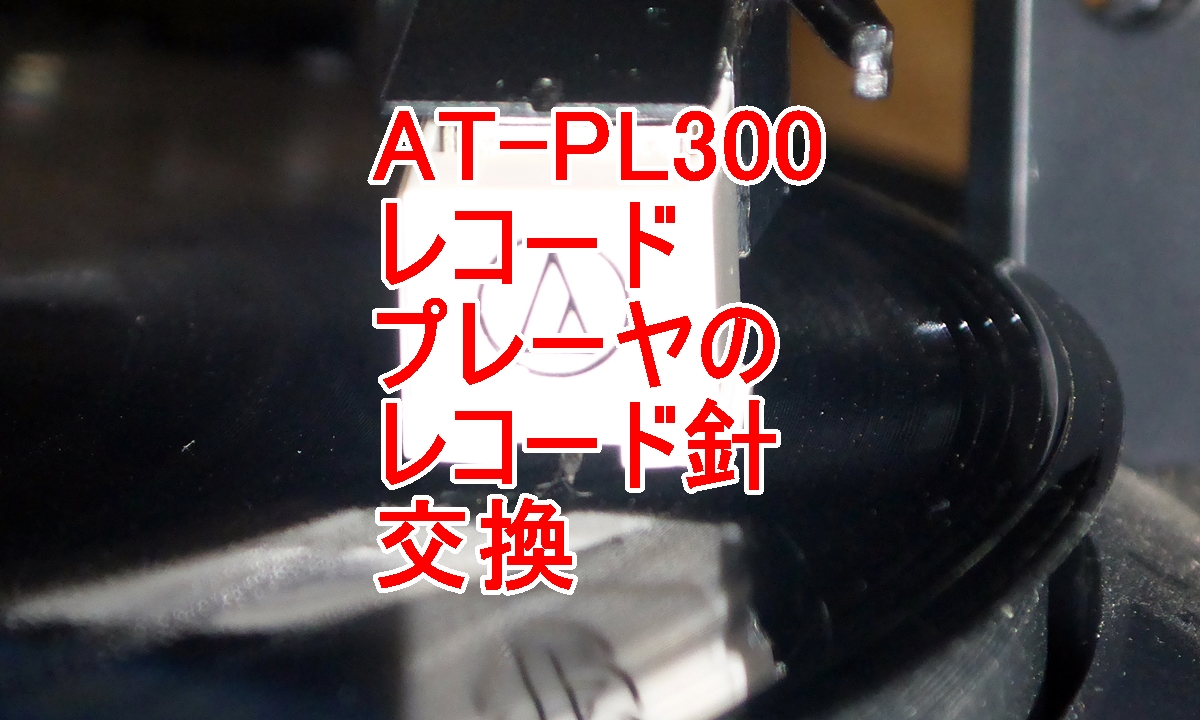

レコードプレーヤーAT-PL300のレコード針が摩耗したので交換しました。

レコード針は交換しなくてもレコードは聴けます。たまにしか聴かないからまだいいかなと交換は後回しにしがちでしたが、少しまとまった数の中古レコードを買って聴く機会が2度3度と続き、オーディオキャプチャケーブルを使って音樂をデジタルファイルにする保管作業もしたので300時間以上はレコードプレイヤーを使った計算になりました。

すり減ったレコード針を使い続けると、再生する音がクリアーでなくなってきます。レコードの音溝をすり減らしてしまうことが心配です。そろそろ頃合いかなという思いでレコード針を交換しました。

今回の記事では、そのときに交換したレコード針とそのアップ写真を紹介し、交換作業の注意点を記録しておきます。

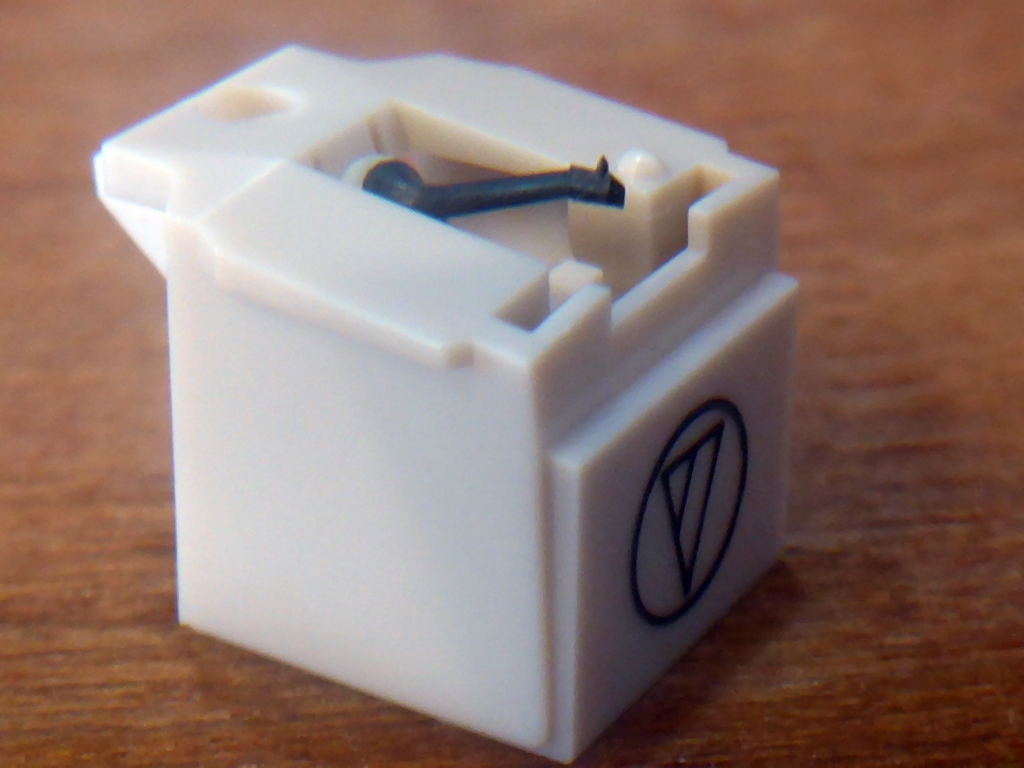

レコード針本体

新しいレコード針ATN3600Lです。

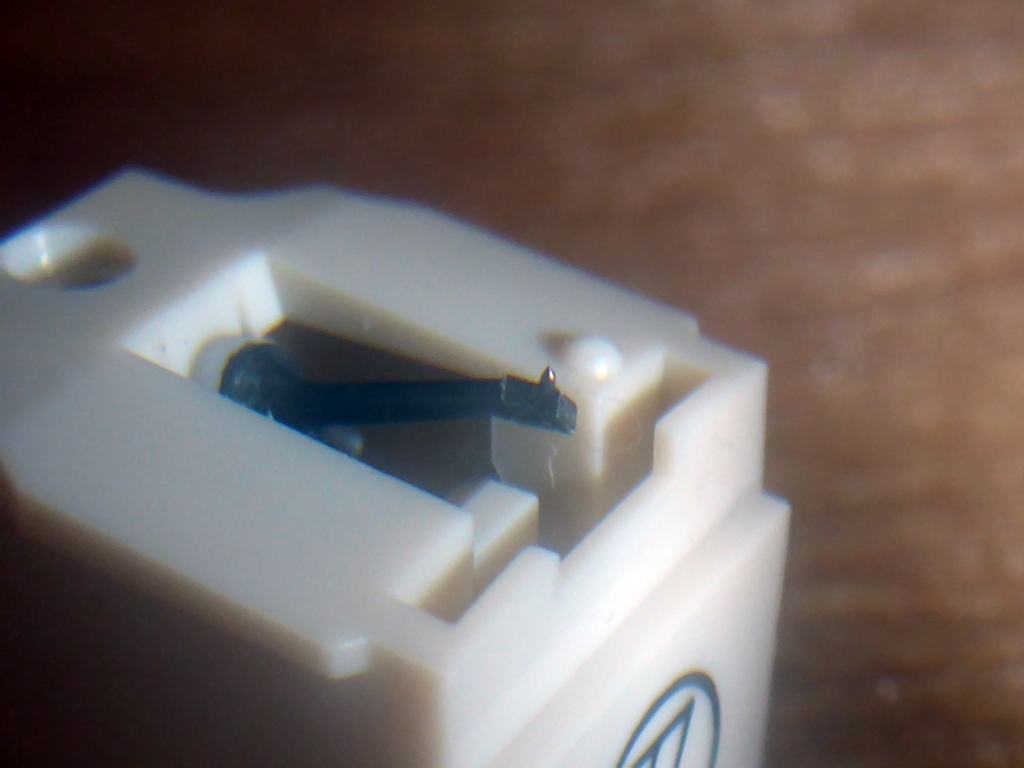

使い古した針先の部分

針先の部分です。光を反射して白くなって尖っている部分が針先です。

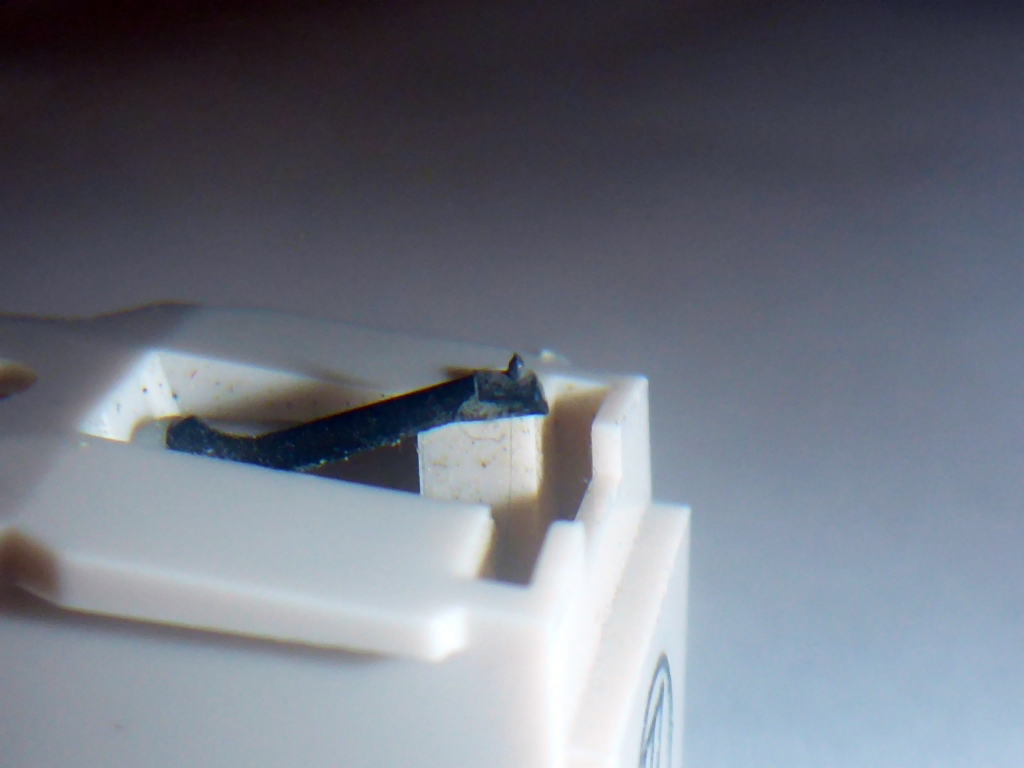

それまで使っていた古いレコード針の針先です。接写でなかなかピントが合わせられてませんが、先端が丸くなっている感じは見てとれるかと思います。

微妙な世界と言ってしまえばそれまでなのかもしれません。

レコード針の取り替え

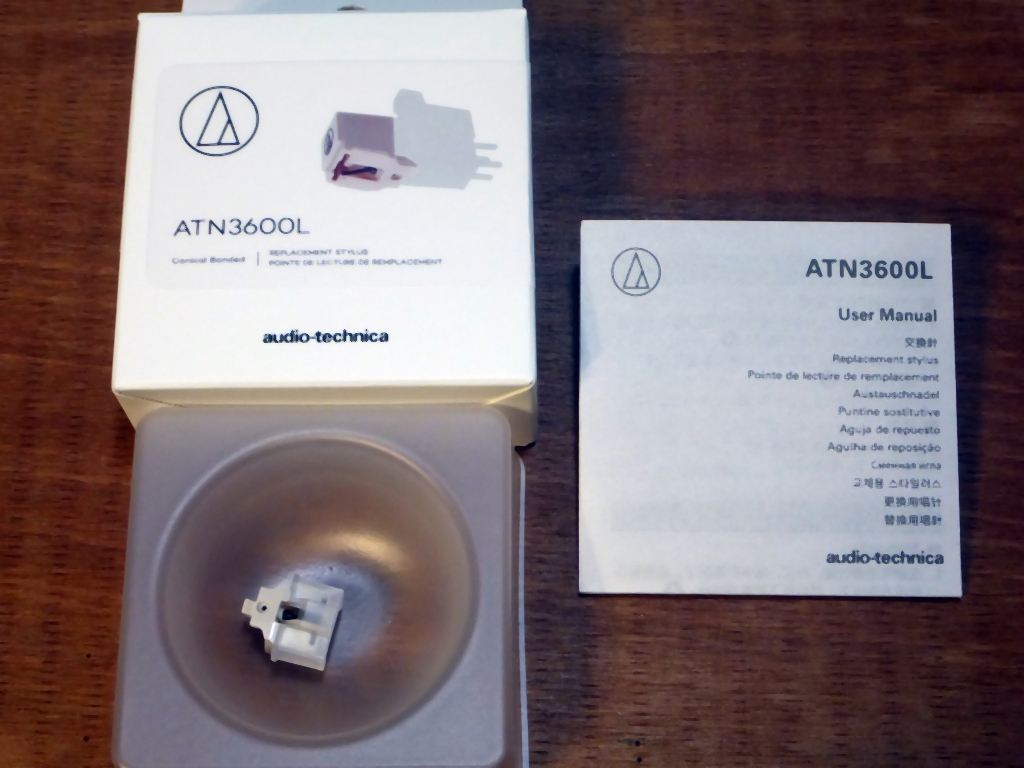

パッケージと説明書

レコード針は紙とプラスチックのパッケージに入ってます。

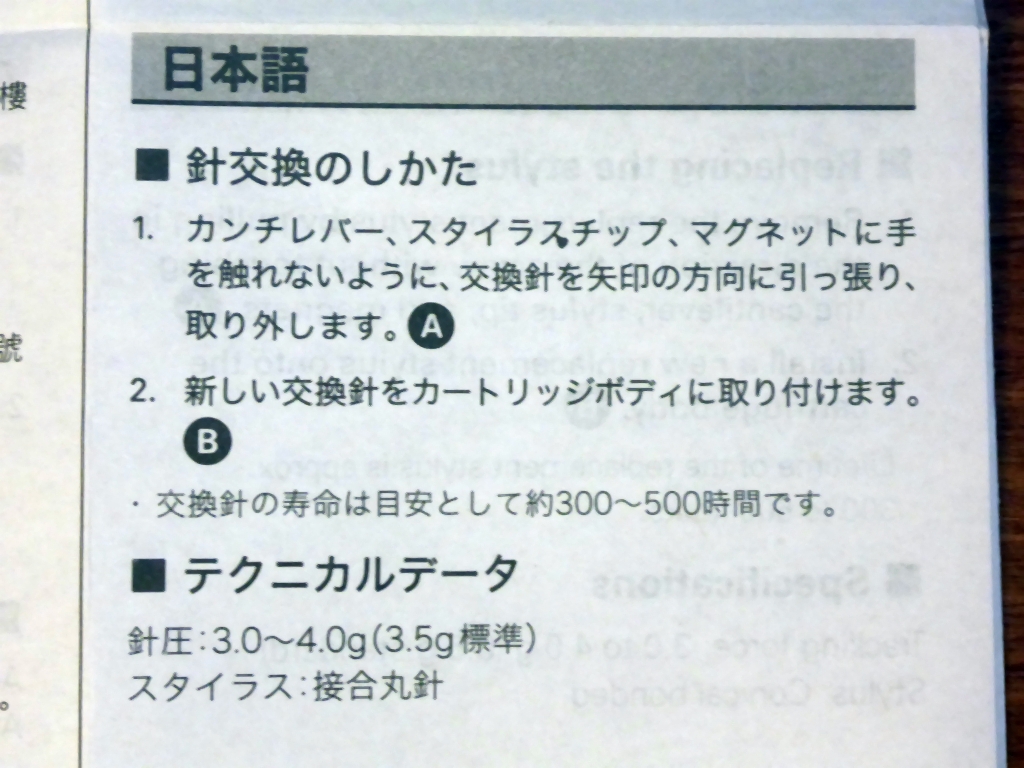

説明書は多言語で記載されており、日本語の説明がこちらです。

説明書の本文の一部です。

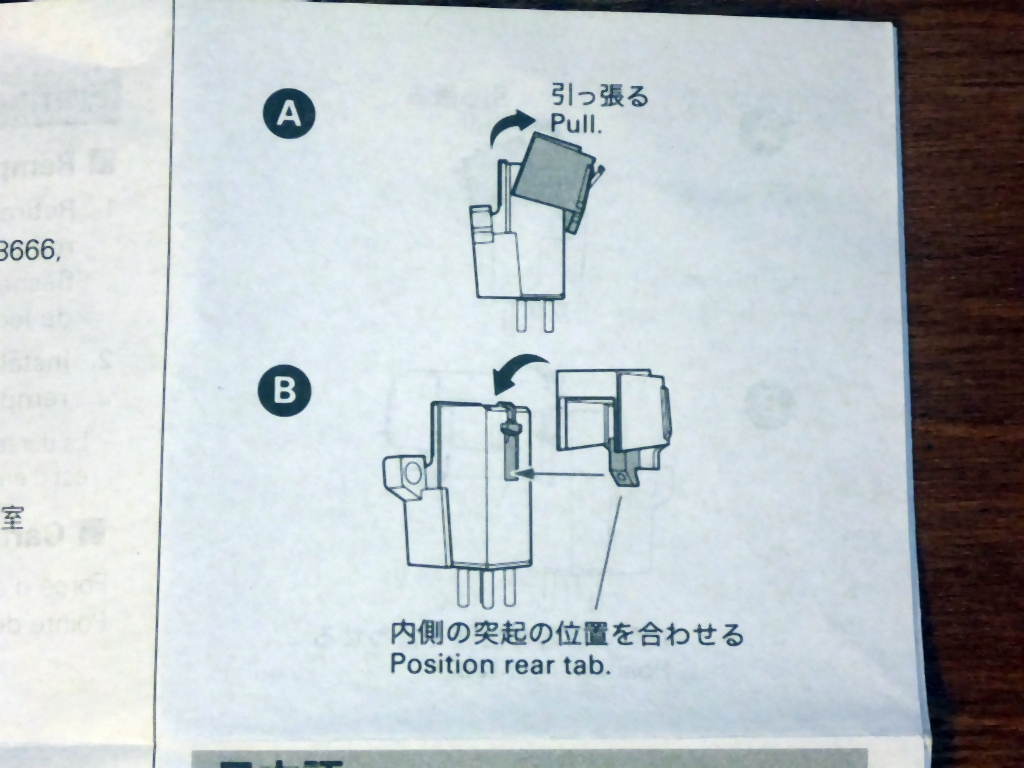

レコード針の交換のしかたの図解です。

交換作業

レコード針

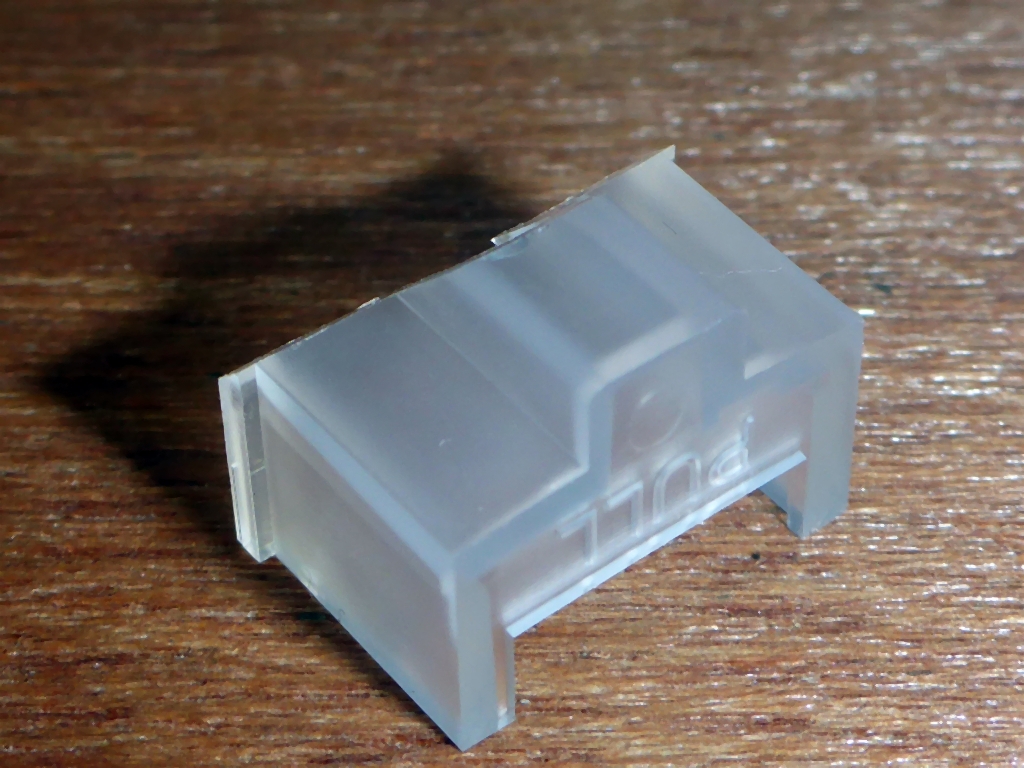

レコード針は保護カバーが付いてきます。カバーは前面(ブランドマークのある面)にスライドさせて外します。

保護カバー単体のようす。

作業上の注意点

説明書は簡単に書いてありますが、交換作業は狭いところでの細かい作業なので、わたしはとても手間取りました。

特に注意すべき点が2つあります。

- レコードプレーヤーの電源プラグは抜いて行う

- レコード針を取り付けるカートリッジボディは指で押さえて作業する

作業はプレーヤーのアームを持ち上げての作業です。レコードプレーヤーには電源スイッチがありません。電源プラグを抜いて電源を切っておかないと、作業中にアームが左右に動くたびにターンテーブルが回りだしてじゃまになります。

カートリッジボディはアームのヘッドシェルに挟み込んであるだけです。ネジなどで固定されてません。レコード針を外すときも新しいレコード針を差し込むときも、どこを持てばいいかとか、力の入れかたに困りました。

カートリッジボディはヘッドシェルにネジ固定するような設計見直しをしてほしかった。ま、シェルが重くなってだめでしょう、所詮素人考えでしょうけど、それでも、そう願うくらいこの作業は微妙かつ面倒です。

レコード針が確実にカートリッジボディに装着されてないと、再生音が小さくなったりします。古いレコード針で抜き差し作業をやって作業のコツを掴んでから、新しいレコード針を差し込むようにしたほうがいいと思います。新しいレコード針を痛めては元も子もありませんから。レコード針の交換作業についての説明は以上です。

レコードプレーヤーの保守作業の関連記事

レコードプレーヤーでレコードを何年間も聴くあいだには、レコード針の交換の他にも注意すべき点としてドライブベルトがあります。レコードプレーヤーにはレコードを乗せるターンテーブルを回転させる方式として、ダイレクトドライブ方式とベルトドライブ方式があります。次に紹介する記事は、ベルトドライブ方式のレコードプレーヤでのドライブベルトの交換作業について説明しています。