はじめに:

テレビ本体の音量を上げずに聴きやすくするために試した2つの対策と工夫をまとめて紹介します。液晶テレビの音声が聴き取りにくいからと、むやみにテレビの音量を上げると騒音になります。対策の1つは音の発生源についてです。防音対策を試してうまくいかなかったので、テレビ本体の下部に音の反射板を設けてスピーカーから下に出る音をなるべく正面に向けてやるようにしてみました。2つ目の対策は音の発生源を増やします。具体的にはミニスピーカーをテレビに外付けします。外付けするスピーカーの置き場所は2箇所試しています。1つがテレビ本体の真下で正面に向けて設置します。もう1つがテレビを見ている自分のうしろに設置します。うしろに置いたのは自分の周りでは後ろにしか設置スペースがなかったからですが、どこに置くかとかスピーカーの固定がうまくいかないとかで苦心してしまい、2回の改良を加える結果となりました。

薄型テレビの音の問題点

液晶大画面テレビが登場してから画面の大型化と高精細化が進みました。一方で音声については二の次の扱いで、テレビ本体に下向きとかに設置されているものが多いです。スピーカーが正面を向いていないことにより起こる問題が2つあります。

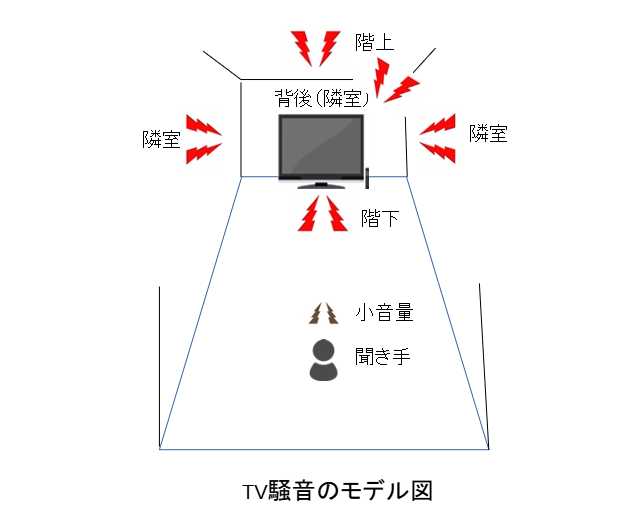

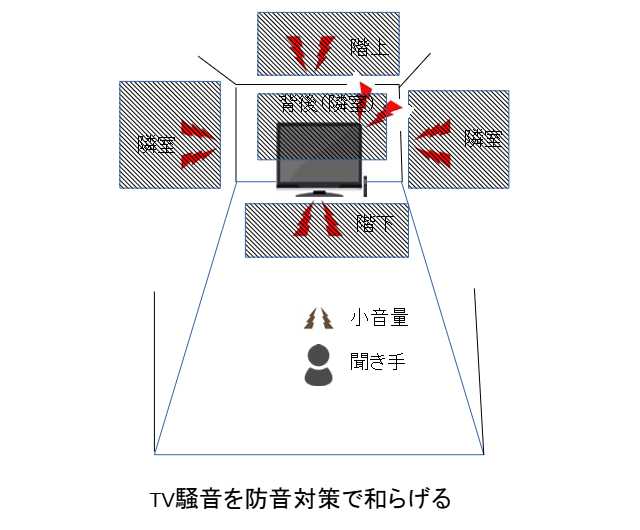

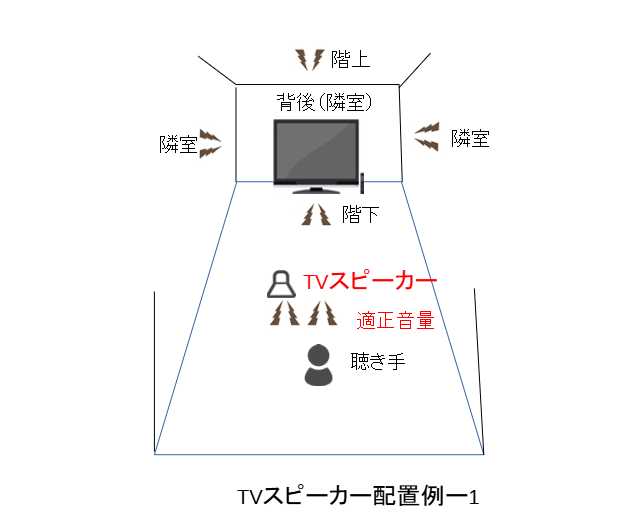

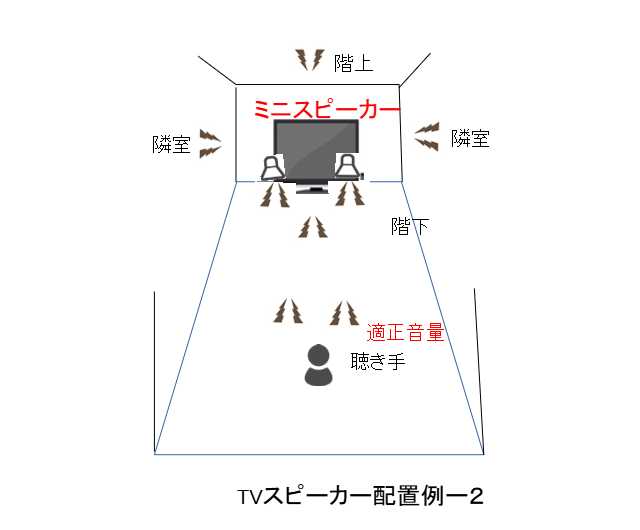

一つが音が周囲に拡散してしまうことです。画面から少し離れて視る場合は、大きな音量にしてしまい部屋の周囲への騒音となりがちです。下のモデル図でイメージしてみました。

2つ目の問題はスピーカーの取り付け方向です。スピーカーが正面を向いていないので、音が聴き手の方に直接伝わってきません。いろいろな反射音が混ざって伝わります。そのために音の明瞭度が損なわれて、内容によっては聴きづらい場合が出てきます。音量を上げてもこの問題は解決できません。

音の発生源への対策

対策を始めた頃は、音の発生源に着目していました。

対策1-1

1つ目の周囲への騒音問題の対策に防音対策があります。文字どおり防音板を周りに張り巡らしてしまうのです。オーディオルームなどで見られる光景。しかし、費用が高額になります。

私は試しに小さな防音板を2枚買って、テレビの後ろに取り付けてみました。ところが音が漏れていく場所がドアの隙間からだったのです。ドアを塞ぐことができず、うまい具外に防音材を取り付ける方法が考えつきません。私の環境では防音材を使用するのは不適当。防音材の利用はすぐに諦めました

対策1-2

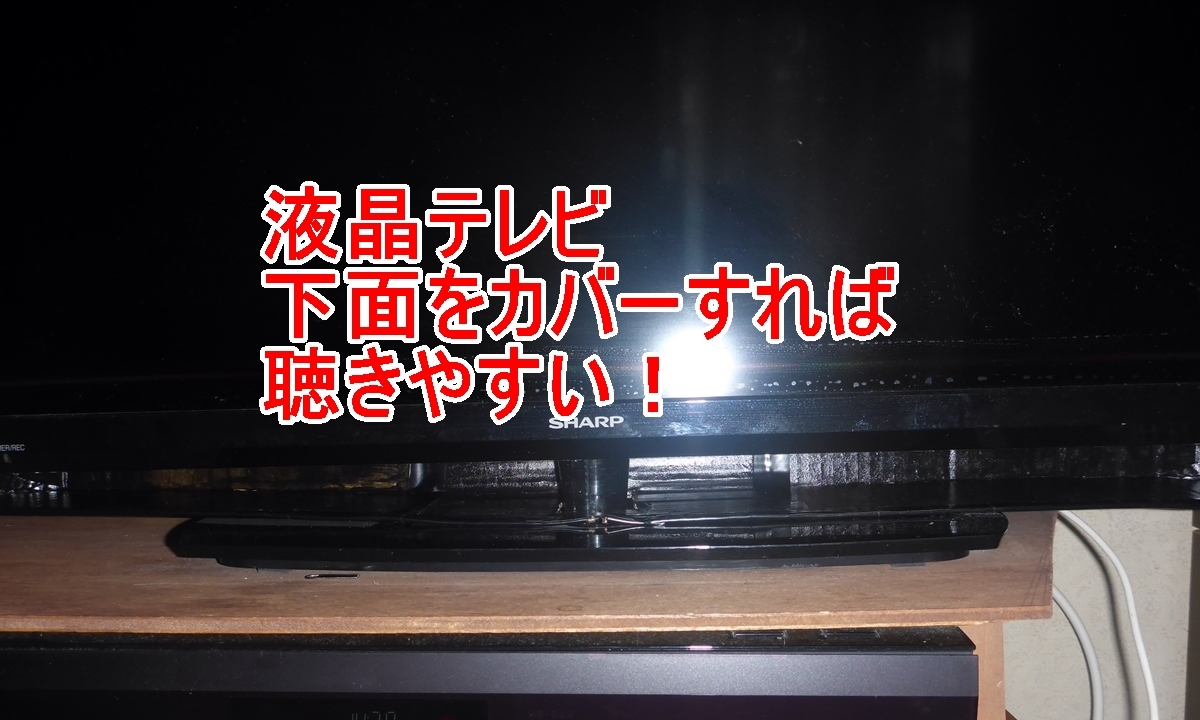

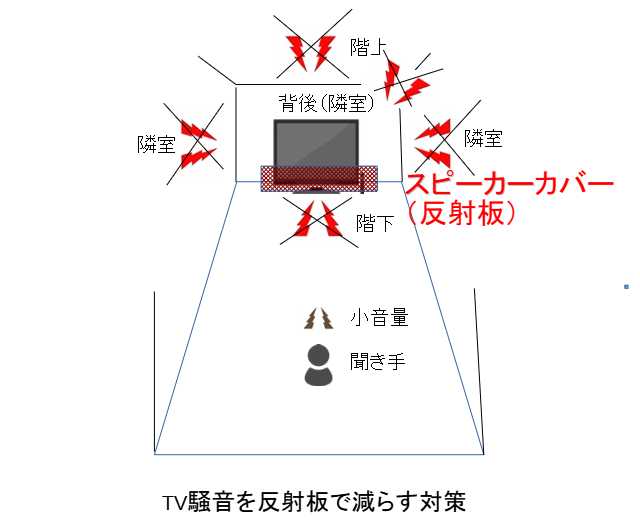

次は、テレビ本体の下の部分をカバーして前面(正面側)だけを開放する対策です。スピーカーから出てくる音をすべて前方向に集めて出すのが狙いです。

小型のテレビへの対策

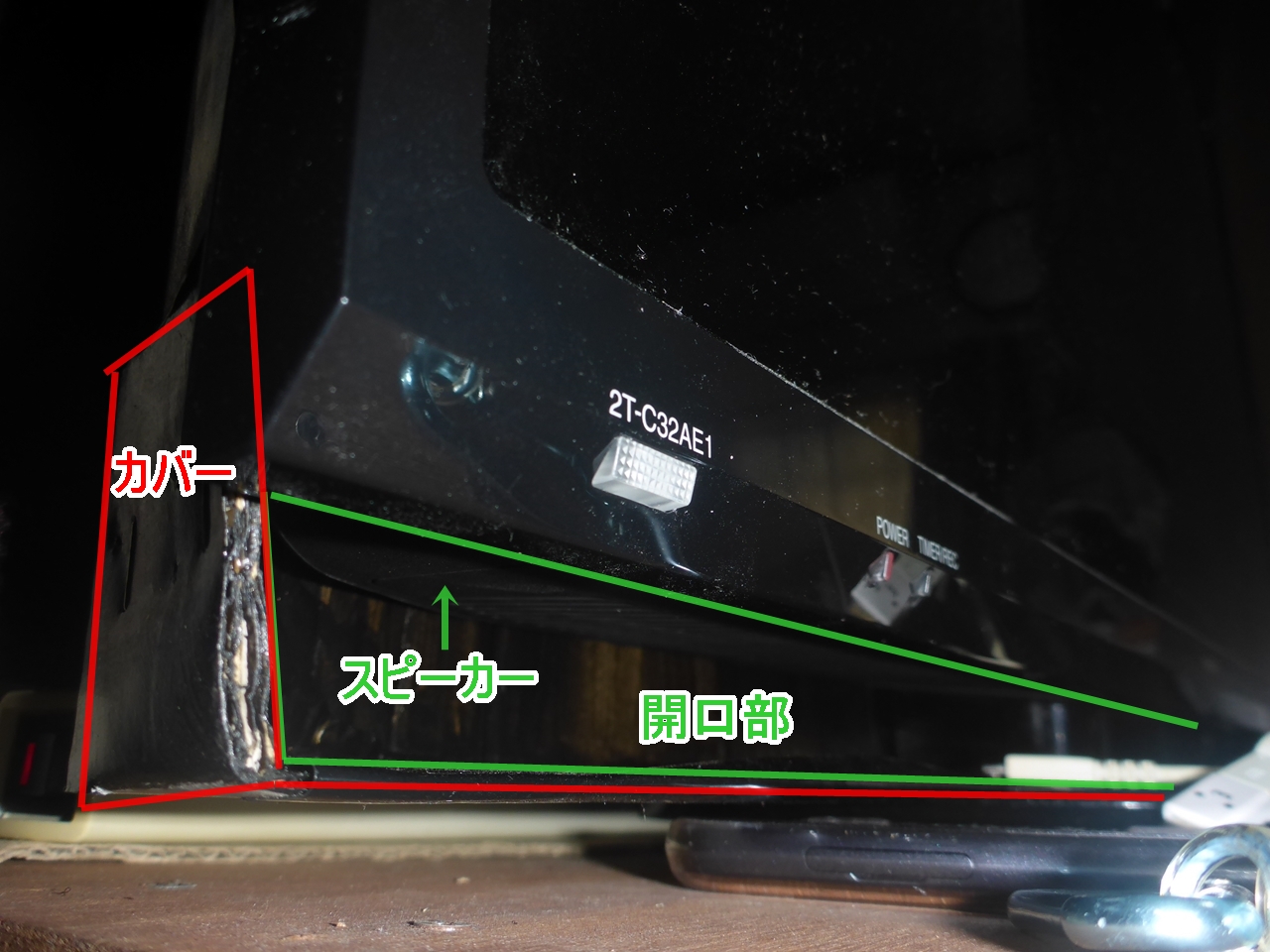

小型の薄型テレビの下部にダンボールで作ったカバーを取り付けてみました。

結果は、カバーの材質が紙(ダンボール)であることが災いしてか、ほとんど効果はありませんでした。本格的に金属とかプラスチックの素材での試作を考えないでもありませんでしたが、作業や費用がかかる割に結果があまり変わらないと思ったので試してません。テレビの音量を大きくしてしまえば、どうしても音はテレビ本体全体から漏れ出してしまいますし。

大きめのテレビへの対策

リビングに置いてある40型液晶テレビにも対策してみました。小型テレビのときと同じく、下方向にでていくスピーカーの音声を前方向にまとめてやることが目的です。本体を設置している状況で下の部分を丸ごとカバーすることはできません。後ろ側に音が漏れないようにテレビ本体の後ろのほうを板で塞いで反射板となるようにしてみました。

大きめのテレビの対策は、大きめの音量で鳴らしたときに多少効果が感じられます。

外付けスピーカーを追加する対策

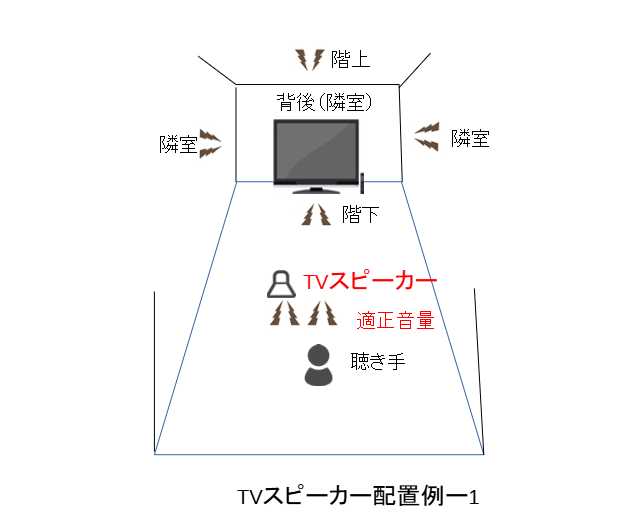

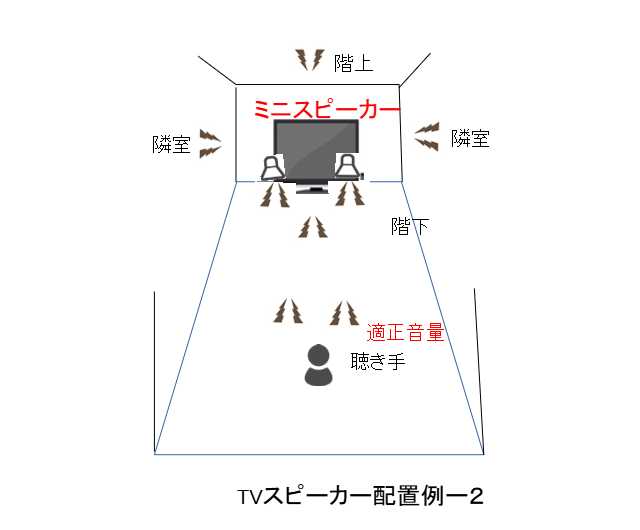

ここまでの2つの対策は、音の発生源に着目してます。次に紹介する3つの対策は、音の発生源を視聴者(聴き手)の近くに追加するという発想です。テレビのイヤホン端子にスピーカーを接続して実現します。イヤホン端子の出力信号でスピーカーを鳴らします。スピーカーの設置場所がそれぞれで異なります。

対策2-1

最初に、市販のTVスピーカーを使いました。audio technica製のステレオ再生タイプで、今でも入手可能なロングラン製品です。

使う前は、たいしたことないだろうと半ばバカにしてましたが、音声が明瞭に聴こえてきて、前方のスピーカー本体の音とも重なって良く聴こえます。今も使い続けています。この頃は、いくつかの類似製品も見かけるようにもなりました。自分の気に入った製品が入手できれば、この対策が一番簡単に実現できるでしょう。

対策2-2

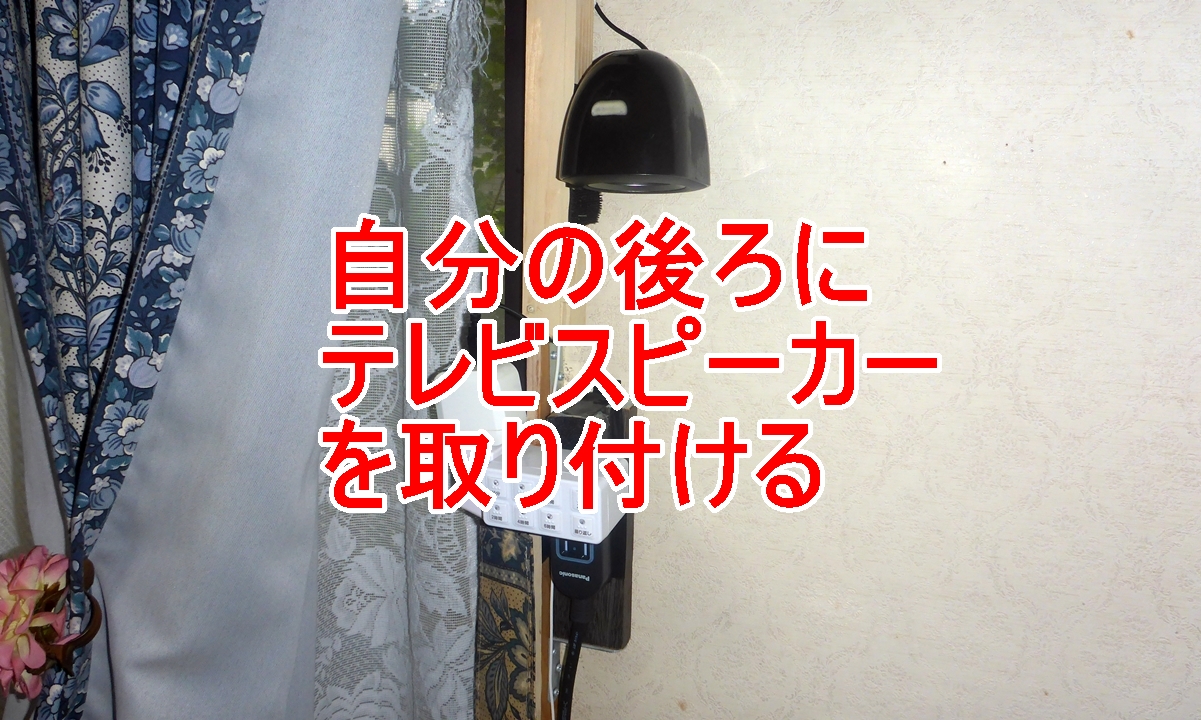

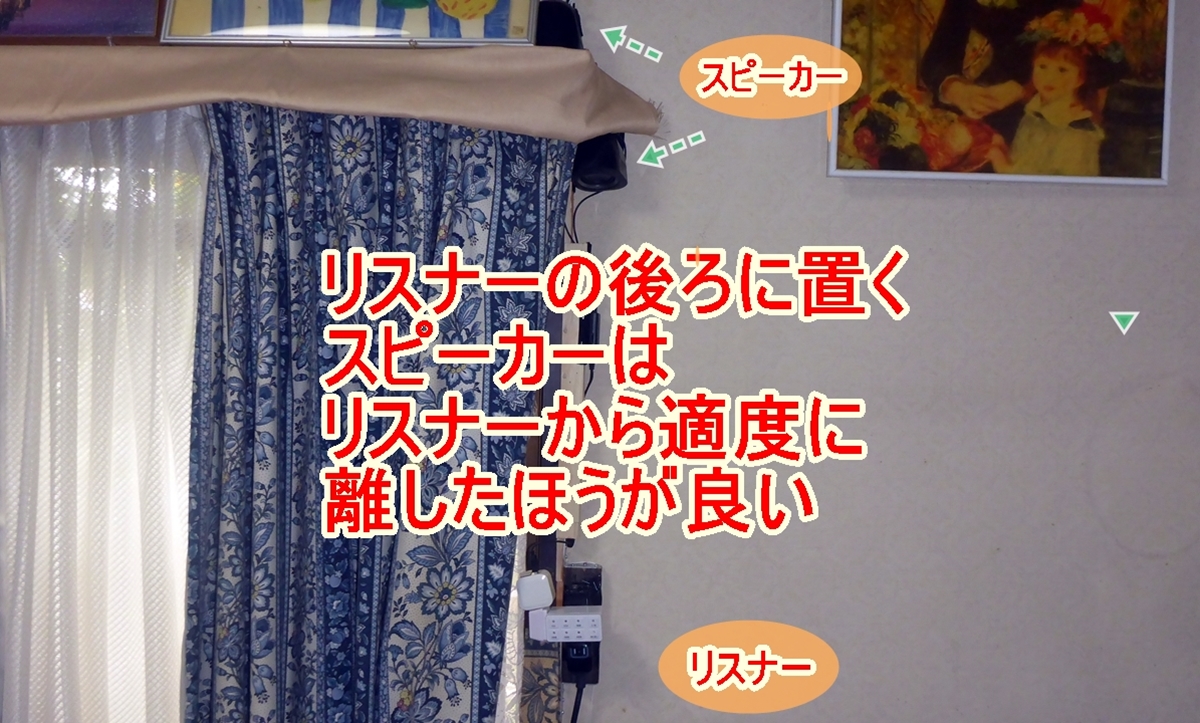

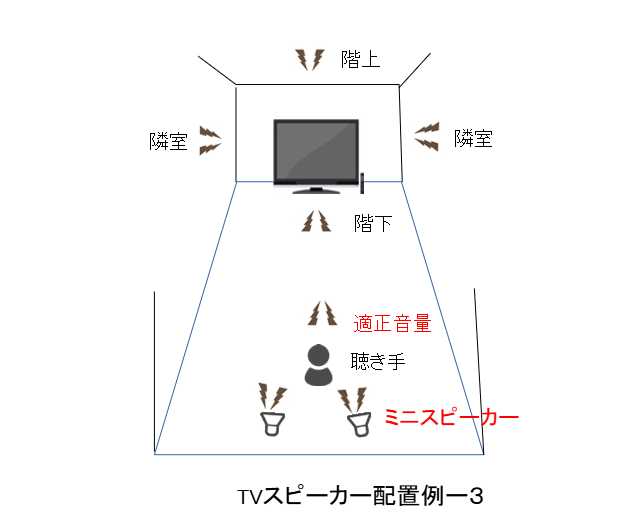

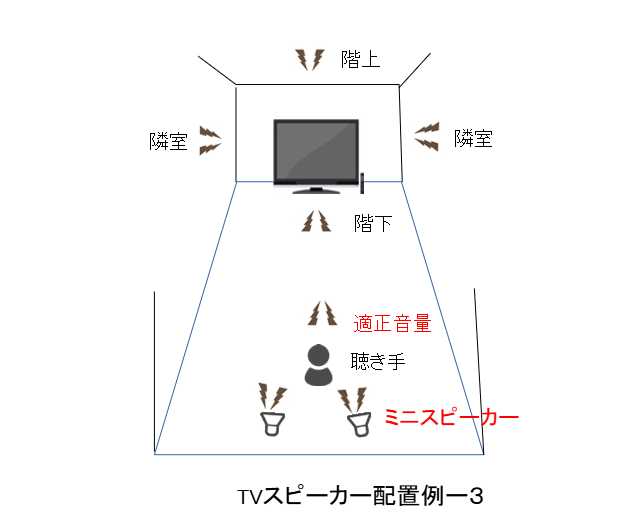

専用のTVスピーカーの結果が良かったので、対策1-1でそれほど効果がなかった小型テレビを置いてある部屋にも対策2-1のTVスピーカーを設置したいと思いました。ところがTVスピーカーが置ける適当な場所が前にも横にも見つかりません。テレビの前はすぐにベッドが置いてあるんですね。それで聴き手の背後の頭上にミニスピーカーを無理やり置いてみました。うしろの高いところから音が聴こえてくるのがちょっと不自然ですが、まあ何とか使えます。

下のリンク記事では対策2-1と対策2-2の内容を紹介してます。記事のほとんどは対策2-2の紹介ですが、後半に対策2-1について紹介してます。

対策2-2で自分の背後の高いところにスピーカーを置いて2年ほど使ってましたが、スピーカーの置き場所がカーテンレールの上なので耳元からは遠いのと、カーテンに遮られて音がこもる問題がありました。そこで自分のうしろのもう少し耳に近い場所や音のこもらない場所にスピーカーを移動させるために1回目の改良を行いました。

1回目の改良では、自分の耳のすぐ近くにスピーカーを移しました。ところがスピーカーが耳元に近すぎて不要なノイズ(ハム音)が気になります。そこで次にリンクした記事では、もう少しスピーカーを耳元から離す2回目の改良を紹介しています。スピーカーの固定がなかなかうまくできなくてすぐ落下してしまうという問題もなかなか解決できていませんでしたが、固定方法も改良しました。

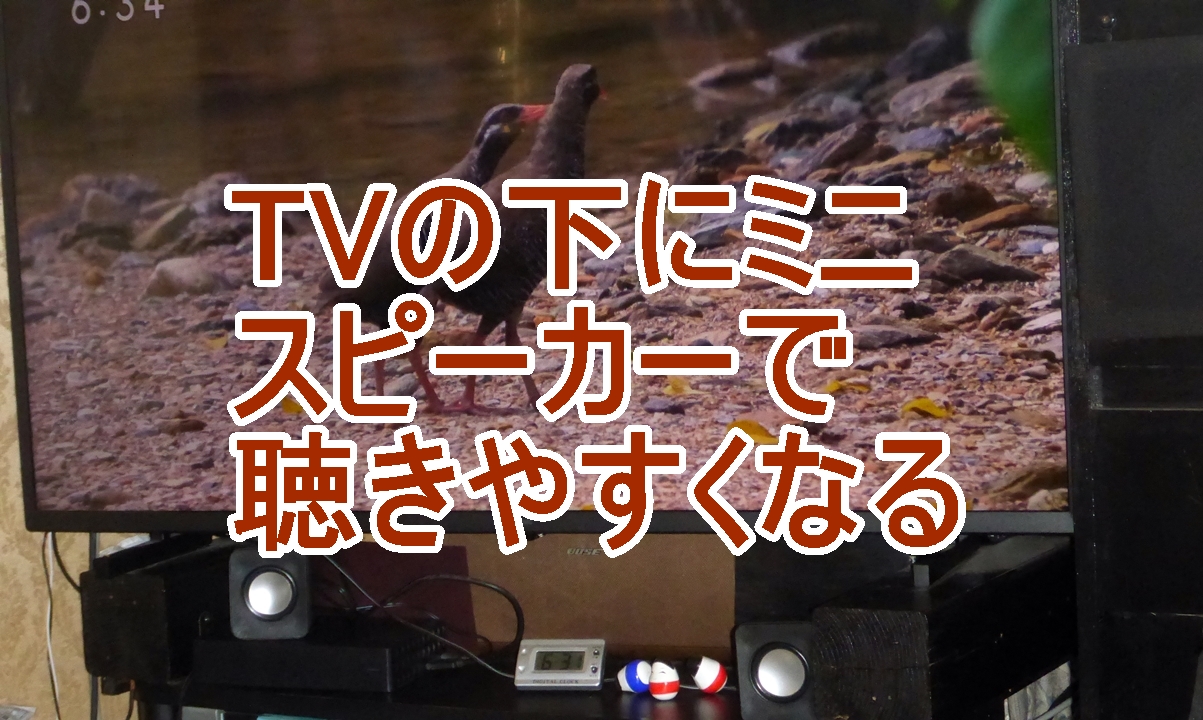

対策2-3

ミニスピーカーを聴き手の近くに置いて良い結果が得られることに気を良くしました。そこで、TVスピーカーを使っているリビングのテレビにミニスピーカーを追加してみました。

目的は、テレビから離れていない場所で視聴する場合でも、音を聴きやすくするためです。座椅子に腰掛けて映画や英語の番組を視るときに、音がこもって聴き取りにくい場合が多いのですが、ミニスピーカーを使えば、テレビ本体の音量を上げなくても音声が明瞭になります。

対策2で留意した点

対策2で共通して留意した点が2つあるので補足しておきます。

電源供給の観点

一つが電源供給についてです。電気を無駄遣いしません。

対策2-1では、TVスピーカーは電池で動作します。充電式リチウム電池を使っています。対策2-2と対策2-2では、ミニスピーカーとしてアンプ内臓のアクティブスピーカーを使います。ミニスピーカーはUSB給電タイプのものを使い、USBコネクタをUSB電源アダプタ経由でACスイッチ付きの電源タップにつないでいます。ミニスピーカーを使いたいときだけスイッチでオンし、使い終わったらスイッチオフします。

アクティブスピーカーはテレ部の電源スイッチとは連動できません。テレビを見終わったあと、どうしても電源を入れっぱなしになりがちです。電池はなくなっても再充電できるので何度でも再利用出来ます。ACスイッチでオン・オフして使うのは、電源の入れっぱなしをなるべく減らしたいというねらいです。本当はタイマーを付けたいところですがコストパフォーマンス面では過剰投資かな。

音声信号線の接続方法

もう一つが、音声信号の接続方法を無線方式にしないで、わざとテレビ本体から信号ケーブルを使って接続していることです。ブルートゥースなどの無線接続ができないことはありませんが、ブルートゥースだと音が画面の口の動作より遅れてしまいがちです。画面と音がずれると見ていてうっとおしくなります。音の遅れは避けたいですよね。信号ケーブルといっても、ごく細い電線(コード)なので引き回しは壁伝いに這わせて面倒ではありません。

全体的な感想

この3年ほどで”テレビの音や音楽鑑賞の音が自分の耳で聴いて心地よくなるようにしたい”と、いろいろな取り組みをしてきました。テレビ用のスピーカーと音楽鑑賞用のスピーカーを家の中でどれだけ増えたことか?結構な数になりました。その中で気づいたことがあります。

音は1箇所で大きく鳴らさない、うるさいだけです。それよりも自分の耳元近くに音源があったほうが小音量でも心地よく聴こえます。イヤホンやヘッドホンがよいですが、常に身につけているわけにはいきません。スピーカーを近くに置けばよいのです。小さくて安価なもので十分です。音楽鑑賞用ではスピーカーの入れ物(エンクロージャー)は頑丈な木製でなくとも、ダンボールや紙BOX、プラスチックで大丈夫なことが試してみてわかりました。小音量で音が立体的に明瞭にイメージできるようになります。

年をとるにつれて耳も聞こえにくくなります。私は現在71歳。だんだん耳が遠くなってきているように感じます。今回の様々な対策は、結果として難聴対策にもなっています。

関連記事

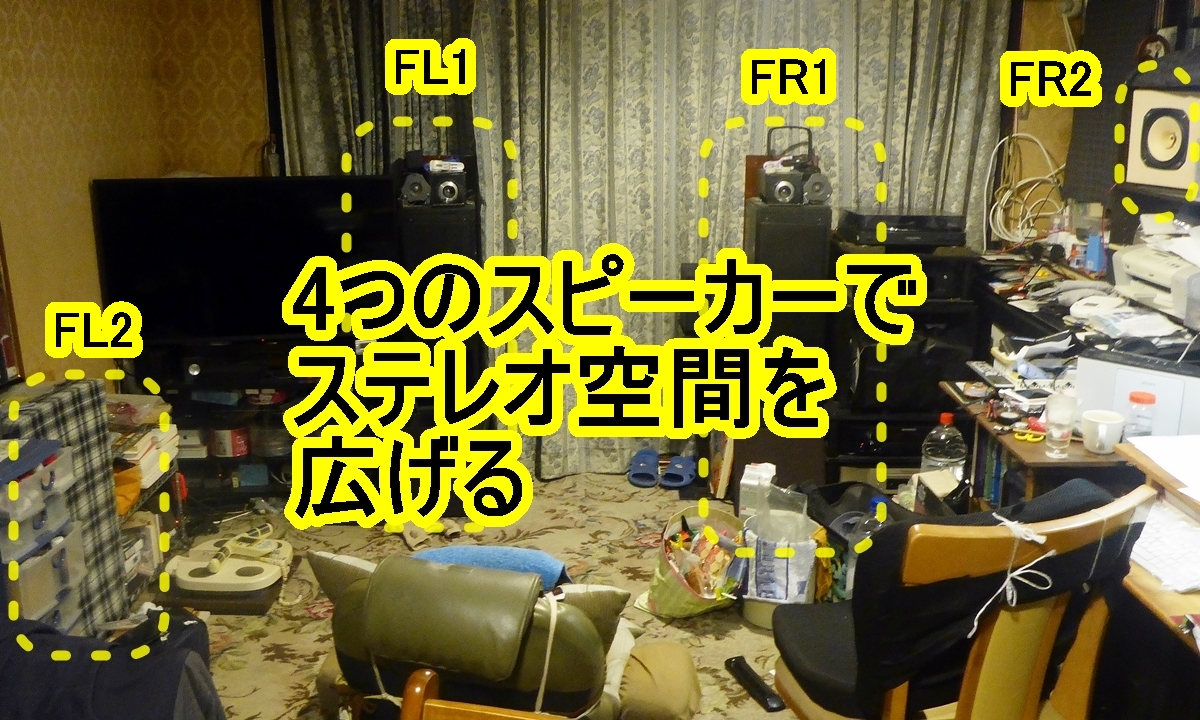

音を聴きやすくする対策の関連として、なぜスピーカーを増やせば音が広がって聞こえるかの理屈を考えてみた記事です。

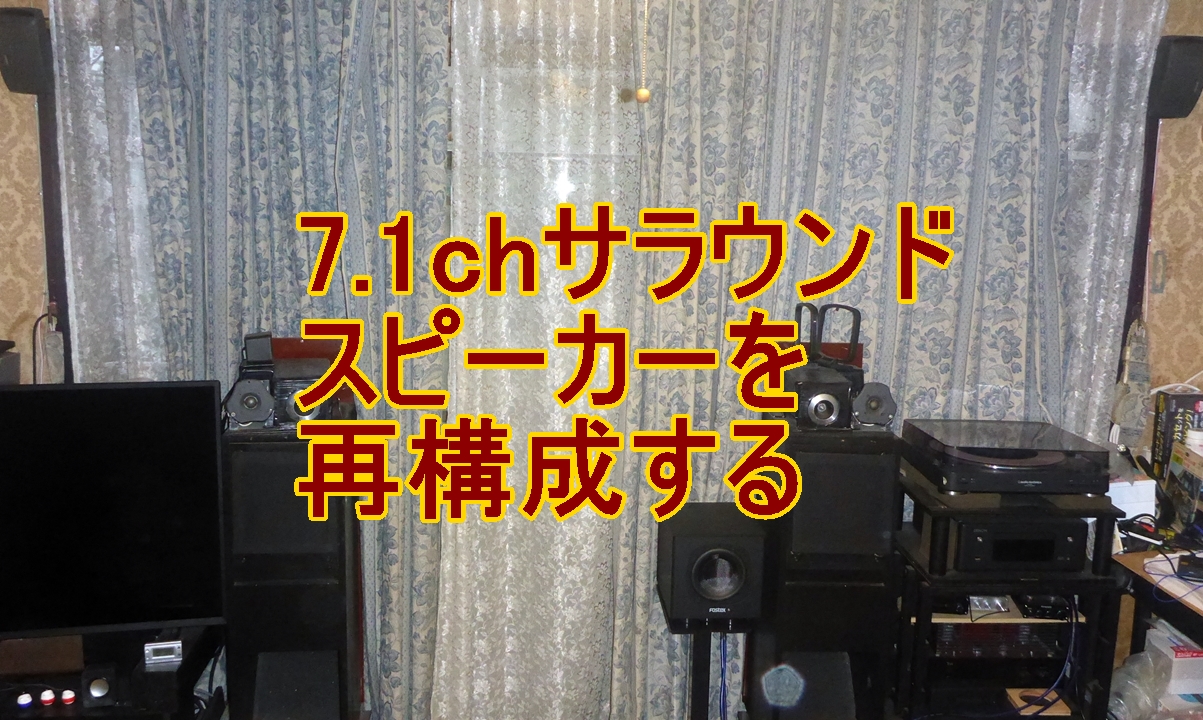

こちらの記事は、スピーカーを積極的にたくさん(8台以上のサラウンドに)配置して音で包まれる環境を楽しんでいる記事です。

こちらの記事では、これまでの記事とは内容的に毛色が違いますが、FMラジオ放送をより良く聴きたいとこだわって取り組んでいます。

最初はどのようにアンテナを設置したらFMラジオ放送が聴こえる様になるかの試行錯誤から始めました。

いろいろな取組を進めてみて、我が家でベストなアンテナとその組み合わせ方を見つけました。そのようすの紹介です。