はじめに:

小型サブウーファーの設置や利用方法で工夫したことをまとめます。オーディオシステムで低音域を受け持つサブウーファーは、どこにでも置けるという自由度がありますが、安定した低音が響くような置き方をする必要があります。

小型サブウーファーの設置場所による防振対策、利用にあたってのプリアンプの使用や電源供給の工夫について紹介します。

小型サブウーファーについて

小型サブウーファーは2つ使ってます。1つは13cmスピーカーを使用し、もう1つは20cmスピーカーを使用してます。どちらもアンプを内蔵したアクティブタイプです。

13cmサブウーファー

13cmサブウーファーはFostex PM-SUBmini2です。

このサブウーファーはとても小型で軽いので置き場所には困らないはずですが、プラスチック製の引き出しケースを2段重ねた上を置き場所にしてしまったら対策が必要でした。

防振対策

この場所にそのままスピーカーを置いて音を出すと、スピーカーの箱の振動がそのまま引き出しケースに伝わってブルブルと振動してしまいました。防振用の対策として素材をいくつも重ねてみました。

5mmぐらいの薄さのゴムシート、

スペーサーを4個おき、

人工大理石をかさねます。サイズは25(幅)x33(奥行き)x1(厚さ)で単位はcm。買った場所も値段もなんにも覚えてませんが、ネットで調べてみると、どうやら”人工大理石”っぽい。見た目は軽いんですが、重さを測ってみたら1.4kgもありました。鉄板よりは軽いけど、木の板やゴム板とはまた違った感触です。表面がザラザラしてなくてツルツルです。ずっと使わずに放置してましたが、意外と使いやすいかも。

その上に鉄板を重ねて、

その上にスピーサーを4個置きます。

使用した鉄板の裏側のようすが、下の写真です。

鉄板はスピーカースタンドの天板の再利用です。”サブウーファーを置くのにスピーカースタンドを再利用する”で試したものをもう一度使います。

使用した素材の全部が必要かとか、どれが一番効いているかとかは不明ですが、ブルブルという振動はピタリと収まりました。

20cmサブウーファー

20cmサブウーファーのほうは、YAMAHA N-SW050です。

これは重量が8kgあります。小型とは言いづらく持ち上げるのは一苦労です。置き場所に困って、ついにオーディオラックの1番上に置くことにしてしまいました。

その下がレコードプレーヤーなので、お互いに最悪の組み合わせと言って差し支えありません。

ここしか置き場所が見つかりません。詳しくは”20cmサブウーファーを高いところに置いてみました”を参照。

防振対策

最初はゴム板とスペーサーを敷いてましたが、レコードを再生したときは低音で針飛びがしてしまいます。仕方がないので、レコードを再生するときはサブウーファーを使わないと決めてました。

ところが、人工大理石を間に挟んでみると、振動による影響が抑えられたみたいです。針飛びしません。不思議です。

全体が暗い色調ですね。フラッシュを焚いてみると、こんな感じです。

従前からレコードプレーヤーの下に低反発スポンジを敷いていたのと相乗効果かもしれません。

効果の真偽の程は不明。また再生レコードや音量次第では針飛びするかもしれないので、人工大理石がよいという保証はいたしません。

サブウーファーを利用するときの工夫

サブウーファーを利用するためには電源と信号をつながねばなりません。それぞれの工夫について紹介します。

電源周り

ラックの中にレシーバーやプレーヤーなどを収めていますが、その足元まで青色のテーブルタップを引き回して電源プラグをまとめ利用の都度スイッチをオン・オフしています。

サブウーファーへの電源は白のスイッチ付きのテーブルタップを追加して、使うときだけ電源を入れるようにします。左端から13cm用、20cm用、そして3番目がプリアンプ用です。

信号系

レシーバーのサブウーファー用の出力レベルは、NR1711とRCD-10のどちらもとても小さいです。アクティブタイプのサブウーファーを直接つないだら低音がまったく響きません。その解決のためにプリアンプをサブウーファー出力端子とサブウーファーの入力端子の間に入れて使ってます。その経緯を以下に説明します。

プリアンプ導入の経緯

システム導入時はこの問題に随分悩みました。レシーバーの取扱説明書を読んでも何も書いてませんがNR1711の背面の印字を見ると”pre out”とあります。この意味がわかりませんでした。

それで試行錯誤。ボリュームのレベルを変えて試すと、レシーバー本体のボリュームをかなり上げたうえで、サブウーファーのボリュームを上げないとサブウーファーから十分な低音が出てこないことがわかりました。

“pre out”の意味は、レシーバーのボリュームの大小に連動して信号の出力レベルが変わるということだったんです。そうわかって、改めてNR1711の取説を読み直すとpre outと表記されているアナログ信号端子群は”プリアンプ”として出力します。と書いてあります。ようやく了解。

でも、それでは困ります。普段はレシーバーのレベルは15から20の間で小音量で聴いており、サブウーファーはその中で低音の色付けに楽しみたいのです。低音の色付けするためにレシーバーの音量を大きくする(やかましく鳴らす)のは本末転倒。

そこで試しに手持ちのプリアンプを間に入れてみたら問題が解決。外付けプリアンプのボリュームをほぼ最大レベルにします。ようやくレシーバーのボリュームが普段のレベルのままで、サブウーファーのボリュームの調節で適度な低音が得られるようになりました。

追加するプリアンプは1台でまかなえます。2台のレシーバーから出力されるサブウーファー出力信号はそれぞれ1ch、すなわちRCAケーブル1本の出力だからです。プリアンプの左チャネルは13cmサブウーファーとの間に入れます。右チャネルは20cmサブウーファーとの間に入れます。左右の別には何も意味はありません。

追加するプリアンプ(FX-AUDIO TUBE-03J+)はレシーバーラックの横の僅かなスペースに収まりました。NR1711とRCD-N10本体の幅が違うことと、それぞれを個別のラックに収容して積んでいたことが幸いしました。

電源投入と電源断の順序

プリアンプとサブウーファーは一緒に使いますが、電源オン時と電源オフ時の順番に決まりがあります。これを守らないと、サブウーファー特有の”ボン”という響きを聞く羽目になります。

電源投入時の順序

プリアンプの電源を最初にオンして、それからサブウーファーの電源をオンします。

電源断の順序

サブウーファーの電源を最初にオフして、それからプリアンプの電源をオフします。

電源切り忘れ対策

セブウーファーやプリアンプ専用の電源スイッチを設けました。必要なときしか電気を使わないためです。いちいちラックの足元まで往復してタップのスイッチを操作するのは面倒です。でもチリツモ。

13cmサブウーファーの電源LEDは装置の前面で緑色が目立ちます。20cmサブウーファーの場合は電源LEDは装置の背面です。そこで少しでも電源切り忘れ防止対策として20cmサブウーファーの背面のLEDの光を反射させて前面で反射光を把握できるように工夫してみました。

下の写真で中央の緑色のボヤーとしたものがLEDから届いた反射光です。

詳細は”サブウーファー背面のLED光を前面から見るための工夫”を参照。

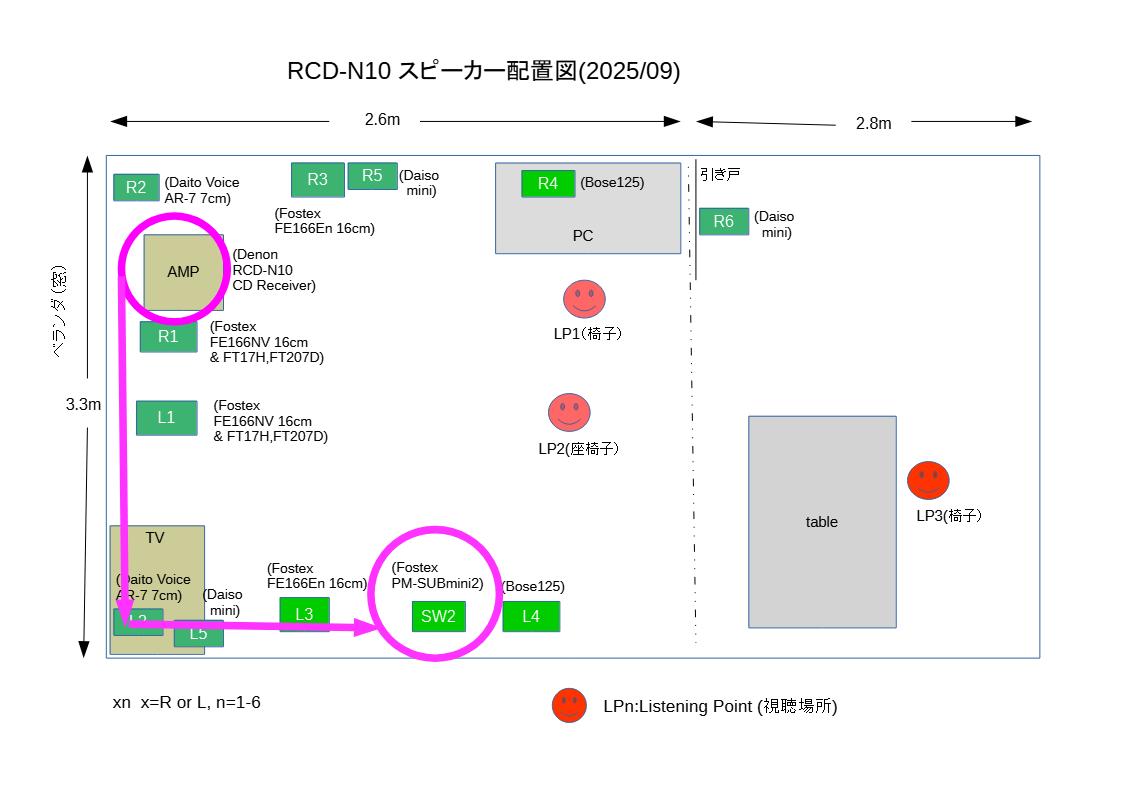

配置図

部屋の中でレシーバーなどを収めたラックとサブウーファーの設置場所を説明したのが下の図です。赤紫の丸で囲んだ部分の左がレシーバーのラックで、下が13cmサブウーファーの位置です。20cmサブウーファーはAMPと表示されているラックの最上部に置いてます。

2つの間を電源と信号線でつなぎます。距離的には5m程ですがコード長は7mぐらいだったかな。

感想

以上で紹介は終わりです。

2つのオーディオシステムを現在使用してます。1つがRCD-N10レシーバーのステレオシステムで、もう1つがNR1711レシーバーによる7.1chサラウンドシステムです。

2つの小型サブウーファーは、RCD-N10には13cmサブウーファー、NR1711には20cmサブウーファーを割り当てて、それぞれの低音域の増強に役立つようになりました。

”サブウーファーてただボンボンとうるさいだけ”というのが私の古くからの印象でした。

ところがシステムのステレオ空間を広げる工夫をして音声を豊かにしていく中で、その中をさらに低音で満たしてくれるサブウーファーの価値を初めて感じるようになりました。

そういう気分で、今回まとめ記事を一つ書いてみた次第です。

あくまでも個人的な印象であり、感想ではありますが、それこそオーディオの楽しみ方。